Malédicte invitée de Souffle inédit

Malédicte invitée de Souffle inédit

À l’occasion de la parution de La Sphère, Malédicte se confie sur l’écriture, la science-fiction, la notion de vertu et les dérives possibles de l’utopie.

Avec La Sphère, Malédicte explore les frontières du Bien et du Mal

Entretien conduit par Guilaine Depis

G.D : Malédicte, vous venez de publier votre second roman, La Sphère, qui surprend vraiment tout le monde, ceux qui ont été bouleversés par le premier, « Les enfants inutiles », drame familial intime autour de la transidentité de votre père caché derrière les non-dits, comme vos nouveaux lecteurs. Car « La Sphère » est à l’opposé de votre premier livre une totale fiction. Etait-ce plus facile de l’écrire sans crainte cette fois que vos proches puissent se reconnaître ?

Malédicte : La démarche est très différente, en effet, mais la difficulté ne se situe pas à cet endroit. De mon point de la vue, écrire son histoire est plus simple puisque les évènements sont là. Rien, ou presque, n’est inventé. L’exercice consiste à équilibrer les quelques éléments rapportés avec les faits réels et à les rendre plausibles. Ces ajouts n’existent que pour donner du relief et de lumière, améliorer la compréhension du lecteur face à certaines situations peu communes.

Je n’ai jamais craint que mes proches se reconnaissent, c’était une évidence. Croire qu’on peut se cacher derrière un texte ou un pseudo est un leurre et cela n’a jamais été mon objectif. Il appartient toujours au lecteur de lire ou de ne pas lire, c’est son choix. Mais le texte n’appartient qu’à l’auteur et n’engage que lui. Il était important pour moi de donner ma version des faits, car personne jusque-là n’a voulu l’écouter, lui accorder de l’intérêt. Il ne s’est jamais agi de me cacher, au contraire. Mon plus grand regret aujourd’hui, c’est que les principaux intéressés n’ont pas encore eu le courage de lire. La mise au point que je voulais initier n’a pas encore eu lieu. Par contre, ce texte m’a permis de renouer des liens avec d’anciennes connaissances que je pensais perdues, mais aussi de découvrir une partie de ma famille dont j’ignorais complètement l’existence, puisqu’on me l’avait cachée.

Les noms d’emprunt sont nécessaires pour se sortir de l’histoire et faire que le récit devient un véritable texte littéraire et non un journal intime. Écrire ma vie était un besoin viscéral. Le texte a coulé de source, presque d’une traite. Je devais donner ma version des faits sans être interrompue par une mère dictatoriale qui jusque-là discréditait tous mes dires, toutes mes revendications, par des « Jamais de la vie », « tu ne sais pas de quoi tu parles », « c’est inutile ».

Avec la Sphère, j’explore des styles littéraires que j’affectionne. La dystopie et l’anticipation sont pour moi les meilleures façons de réinventer le monde, proposer d’autres angles de vue et de vie. Lorsque je peux y ajouter une pointe de technique, de science-fiction, je suis alors en pleine extase. Mon métier d’architecte consiste à élaborer les solutions à des problèmes complexes et j’adore ça. J’aime me casser la tête. Mais je suis clairement et surtout une exploratrice. Je suis bien trop curieuse que pour me cantonner à un seul endroit. Le monde est vaste, infini et c’est ce qui me motive : chaque jour à faire une découverte, apprendre une nouvelle matière. Je suis très clairement quelqu’un de multiple, de pluriel et je compte bien rester moi-même au travers de mes textes. Les lecteurs peuvent donc encore s’attendre à d’autres styles éventuels pour mes prochains romans.

Mes constances sont hors d’un style littéraire bien précis. Il s’agit d’explorer les questions philosophiques, sociales, humaines, de les observer, de les disséquer, de les éprouver, de les expérimenter, puis de les reconstruire avant de les détruire à nouveau. J’adore les géométries variables, les œuvres qui se transforment au fur et à mesure qu’on les observe et qu’on tourne autour. Notre société est un énorme trompe-l’œil qui se joue de notre perception. Notre corps, avec nos yeux, nos oreilles, notre bouche, nos mains, criblés de capteurs sensoriels, est un filtre éprouvant, contraignant, qu’il me plait de défier. J’affectionne aller au-delà.

Il suffit que je me pose une idée pour que toutes les contre-idées apparaissent, plus convaincantes les unes que les autres. J’aime mettre mes personnages à l’épreuve de ces questionnements. Ils sont autant de mois qui s’affrontent et se démènent pour se faire valoir.

G.D : La science-fiction, est-ce un genre littéraire que vous avez beaucoup lu auparavant ? Etait-ce une sorte de pari de vouloir exister dans ce milieu singulier ?

Malédicte : Pas du tout. J’imagine être un contre-auteur pour ceux qui sont persuadés que pour savoir écrire, il faut lire et même beaucoup. J’en ai longtemps eu honte, une honte imprimée par les dictats, mais aujourd’hui, si je me donne, ce sera tel que je suis. Je ne suis donc pas une bonne lectrice. Adolescente, je peinais dans l’exercice des lectures obligées. Je m’y ennuyais constamment, trop lent, pas assez original, très loin de mes attentes et de mes convictions. Mais ne vous méprenez pas, je ne me considère pas comme ayant droit de faire ce type de jugement, d’ailleurs il ne vaut que pour moi.

Je suis dans l’action – la lecture est trop passive – et dans le don de soi. Mon parcours, depuis ma plus tendre enfance, ne m’a jamais appris à recevoir quoi que ce soit. Je donne tout et accepte difficilement de recevoir, je n’y suis pas formatée ni préparée. Et puisque la lecture est sans nul doute le plus beau cadeau qui soit prodigué par les auteurs, je n’étais donc pas apte à le recevoir. J’ai appris à aimer lire avec Amélie Nothomb et « Acide sulfurique ». C’est le premier auteur qui m’a démontré que j’avais tort dans mes considérations. Certains écrivains ont effectivement des choses intéressantes à exprimer, des idées originales à partager. Elle en fait partie. J’avais plus de 30 ans quand j’ai commencé à lire par intérêt et par plaisir. C’est dire que j’ai un retard colossal à rattraper.

Je n’ai jamais lu de science-fiction. Pas encore. Enfant j’étais une grande fan d’Ulysse 31, d’Albator et de Capitaine Flam que je visionnais parfois en animé, mais de là à dire que ces inspirations me stimulent, je n’y crois pas trop. Pas de façon consciente quoi qu’il en soit.

Et il n’y a aucun pari. Lorsque j’ai écrit mon premier manuscrit de science-fiction, en 2022, un exode terrestre, je ne savais pas que c’en était. Je n’avais pas cette prétention. Je ne souhaitais pas de texte complexe et d’univers où il est nécessaire de rédiger un mode d’emploi ou un lexique fourni. J’aime prendre les lecteurs par la main et leur faire découvrir mon monde petit à petit, pour une immersion progressive. Lorsque je me suis attachée à le soumettre aux maisons d’édition et qu’il m’a fallu le décrire, je me suis penchée sur la question du genre littéraire et je n’ai pu le nier en découvrant les définitions qu’on lui prête. Mon texte de l’époque était bien de la science-fiction, tout comme la Sphère.

L’écriture me permet surtout d’apprendre à me connaitre et ce genre de découverte en fait partie. Je dois dire qu’écrire de la science-fiction me fascine. J’adore explorer les possibles des techniques futuristes.

G.D : Vous nous avez raconté que l’écriture de « La Sphère » avait été encouragée dès sa première version par Amélie Nothomb. Cette foi qu’elle place en vous comme écrivain a t-elle été un moteur pour donner le meilleur de vous ?

Malédicte : C’est évident. Amélie Nothomb est mon levier. C’est elle qui me l’a suggéré. Je me souviens, au sortir de « Psychopompe », je lui ai écrit mon amour pour ce texte, je lui ai confié vouloir être morte pour qu’elle devienne mon psychopompe. Elle m’a alors proposé de l’être de mon vivant et j’ai accepté. Ceci dit, en tant que vivant, ce n’est pas si simple de communiquer avec son psychopompe, même si la volonté y est. Les mots écrits sont toujours les plus efficaces. Elle me soutient depuis 2020 avec un premier manuscrit écrit avec les tripes, « Le baiser ». À l’époque, elle était ma seule lectrice et c’était énorme. Depuis, c’est la première personne qui me lit, systématiquement, chaque manuscrit de nouvelles ou de romans, chaque livre édité, si bien qu’elle a lu 2 fois « Les enfants inutiles » et 3 fois « La Sphère » puisque c’était d’abord une nouvelle. À chacune de ses lectures, elle m’appelle ou m’écrit et me fait part de ses impressions. Selon elle, « Les enfants inutiles » est mon meilleur texte. Je suis partiellement d’accord avec elle.

Elle m’a fait promettre de ne jamais abandonner et je n’abandonnerai jamais.

G.D : Dans « La Sphère » une multitude de personnage évoluent ; ils ont tous des prénoms épicènes à IEL Agency, faut-il y voir une volonté de poursuivre la voie empathique de votre premier roman qui considère la beauté de l’âme plus importante que le sexe biologique de l’être ?

Malédicte : C’est une volonté fondamentale. Je ne suis pas croyante sauf en la vie, mais je suis convaincue de certains concepts métaphysiques sans besoin d’en recevoir des preuves. J’imagine que la croyance en Dieu est un peu du même acabit, mais pour ma part je suis convaincue (sans aucune intention de militer pour ces convictions) que le corps n’est que le véhicule de l’âme. On doit en prendre soin uniquement pour cette raison. Donc homme ou femme, je m’en moque éperdument.

À l’origine, la Sphère, en format nouvelle, parle d’un individu qui y est enfermé pour expier ses fautes et il n’est pas genré. En tout cas, mon texte ne le précise pas volontairement. Dans ce court récit, il ne porte d’ailleurs pas de nom. Il représente simplement l’Humanité entière. Le concept est applicable à chacun, peu importe ses caractéristiques et sa définition. Il n’y avait aucune nécessité de définir un protagoniste en particulier.

Quand je me suis attaquée à l’écriture du roman, sous les encouragements d’Amélie, je voulais conserver ce principe et introduire autant de protagonistes non genrés, neutres. Pour aller jusqu’au bout de l’idée, j’avais aussi mis en place un genre grammatical neutre, la langue de « lo » : la, le, lo. Je n’ai pas été satisfaite du résultat, l’exercice était très complexe et finalement sans intérêt au regard du message que je voulais passer. J’ai alors entrepris de genrer mes personnages, mais les prénoms épicènes sont restés, tout comme d’autres appellations : le vieillot, par exemple, en synonyme de parent, pour parler de la mère ou du père.

G.D : Dans votre roman « La Sphère » vous abordez frontalement le thème du Bien et du Mal, en faites-vous des marqueurs absolus ? Un proverbe dit pourtant « Qui veut faire l’ange fait la bête ».

Malédicte : Des marqueurs absolus, non, mais bien diffus. La Sphère est une exploration philosophique, une introspection. Personne n’est à cent pour cent l’un ou l’autre, l’ange ou la bête. Nous sommes tous en équilibre entre la raison du bien et la tentation du mal. De nos jours, la bienveillance a bon dos, vouloir du bien à l’autre nous pousse, sous couvert de morale, à lui imposer une bonne conduite. Le simple fait d’imposer devient rapidement une forme de dictature et une torture pour certains. Le wokisme en est le meilleur exemple actuel. À se demander finalement qui s’acharne le plus sur les victimes des profiteurs ou des accusateurs par procuration.

Avec la Sphère, il me plait d’explorer ces limites fragiles. Ange qui veut imposer le bien se retrouve au pupitre des bourreaux et s’inflige une des pires tortures morales qui soient, celle d’orchestrer la mort des autres. C’est elle qui en endosse la responsabilité et c’est très lourd à porter. Elle le vit difficilement. La réalité du bien ne peut exister qu’à travers le mal, c’est une des conclusions possibles de la Sphère.

G.D : Votre idée de départ rappelle celle des grands utopistes : éradiquer le Mal sur Terre ? Or je me souviens de la société des « Bisounours » il y avait toujours une intrigue avec une jalousie, une rivalité pour donner du piment et de l’intérêt à la vie…… Même chez les Bisounours ! Ne craignez-vous pas l’ennui dans votre société sans mauvaises pensées ?

Malédicte : La volonté d’Ange de rendre les gens meilleurs vient de traumatismes passés, harcèlement, mobbing, traitrise … Plutôt que de vouloir punir ses bourreaux, elle souhaite les rendre meilleurs, incapables de faire du mal à autrui, pour épargner d’autres victimes éventuelles. C’est un peu comme la castration des violeurs que certains suggèrent. Elle imagine un processus qui implique que cette transformation, devenir meilleur, vienne de l’individu lui-même, sans contraintes extérieures. En réalité, sa démarche est purement égoïste et lâche, d’une certaine façon, puisqu’elle ne souhaite pas s’impliquer. Elle ne veut endosser aucune responsabilité dans ce qu’elle a imaginé et créé de toutes pièce. Ange est loin du monde des Bisounours. Évidemment, IEL, l’intelligence artificielle, qui édicte les règles, est dénuée de ces sentiments et lui impose le rôle majeur. Elle la renvoie directement face à ses accusations. Celui qui est pris est celui qui croyait prendre.

G.D : La jalousie est à la base de la majorité des actes de méchanceté, depuis la sorcière qui donne les pommes empoisonnées à Blanche-Neige, ou bien Albérich qui se vengera du dédain des Filles du Rhin à son égard en leur volant leur or chez Wagner… Or pour éliminer la jalousie, il faudrait imaginer une société égalitaire. Etes-vous communiste, Malédicte ?

Malédicte : Je ne suis pas politique. Les orientations politiques n’ont de raison que dans un équilibre subtil qui m’échappe. Les politiciens parlent beaucoup sans jamais me convaincre. À prendre au sérieux, à s’y investir, ces sujets me lassent indéfiniment. Je préfère rester en marge.

Je m’y intéresse uniquement en regard des idées échangées, une manne nourricière pour le cheminement de mes propres pensées. J’écoute, j’observe, j’analyse, je confronte, je teste, j’imagine d’autres possibles. Je me définirais plutôt comme humaniste, idéologiste, utopiste, et sur certains points peut-être positiviste, des mouvements philosophiques plutôt que politiques. J’aime fondamentalement l’Homme pour sa variété, ses spécificités, sa richesse d’être, ses nuances et surtout ses contradictions. La politique tente de contraindre, de mettre de l’ordre sans y parvenir. L’Homme lui échappe régulièrement est c’est très bien. Je m’en amuse.

Dans mon univers de « Bisounours », je rêve d’un monde libre où personne n’a rien à dire ou à imposer à l’autre, d’un respect inconditionnel. J’imagine que l’humanité pourrait vivre uniquement de ces deux concepts, celui de la liberté et du respect universel. Toutes les autres valeurs n’ont aucun sens pour moi. On parle régulièrement d’adhésion, de fidélité, de loyauté qui se rapproche souvent dangereusement de soumission, ou d’obéissance. Qu’elle que serait une orientation politique à prendre, induirait une adhésion à un courant codifié précis. J’en suis incapable. Il suffit que je me fixe sur une idée et tous les arguments pour la déconstruire apparaissent.

Si vous m’obligiez à choisir un courant politique, il n’est pas impossible que j’opte pour l’anarchie, mais très clairement le militantisme ne m’intéresse absolument pas. J’aime l’équilibre de l’humanité dans ses contrastes. Je ne voudrais pas me positionner et ainsi rompre cet équilibre. Je garde ma stature d’observatrice.

Sur les réseaux, je suis autant de personnalités de droite que de gauche. En Belgique, George-Louis Boucher, Bart de Wever à droite et Paul Magnet ou Raoul Heddebouw, qui lui est même d’extrême gauche. Si tous ces gens ont parfois raison, ils ont aussi souvent tort. J’avoue qu’ils me font rire plus que de m’inquiéter d’un devenir possible pour mon pays.

En France je suis Jordan Bardella parce qu’il est élégant et porte le drapeau français avec ferveur. J’apprécie cette attitude, cette force. Son discours est construit, millimétré, bien plus instructif que celui de Marine, mais ce n’est pas pour autant qu’il acquière mon adhésion, loin de là. J’aime les gens perfectionnistes, je pense qu’il en est un.

Les politiques, comme tous les gens, parlent beaucoup, de plus en plus, pour des résultats difficilement mesurables et souvent médiocres. Je suis pourtant convaincue que la plupart d’entre eux sont sincères, pour un avenir meilleur. Mais comme Ange dans la Sphère, ils se fourvoient.

G.D : Robespierre, Che Guevara, Staline et même Hitler, chacun à leur manière ont aspiré à un monde nouveau qui était selon eux purifié du mal. Cela a conduit au pire – Ne craignez-vous pas que votre rêve de société aseptisée conduise à un totalitarisme assassin ? Robespierre est célèbre pour son adage « Vertu et terreur ». Seriez-vous prête à le rejoindre sur la Terreur pour ne garder que les humains vertueux ?

Malédicte : C’est le cœur du sujet, « il faut souffrir pour être beau », mais faut-il se l’imposer ? Tout est question de priorités et il m’est important que chacun puisse choisir pour lui, sans contraintes. Certains préfèreront être beaux et en paieront cash le prix fort, je pense aux frères Bogdanoff, et d’autres choisiront de ne pas souffrir et d’assumer leur condition. Après tout, tout est question de points de vue. À mon sens les frères Bogdanoff n’ont jamais été beaux, on peut même discuter de leurs objectifs réels, mais paix à leur âme.

Je ne suis absolument pas prête à suivre l’une ou l’autre direction et encore moins dans un mouvement généralisant. Je le répète, j’aime la diversité des points de vue.

La Sphère est une question, pas une réponse. Une autre Voix, ma maison d’édition, demandait à savoir si une suite allait venir. Je n’y avais pas songé dans l’instant de l’écriture, car il ne s’agissait que d’élaborer les bases d’un nouveau système. À y réfléchir, l’exercice serait intéressant, mais une seule suite est impossible. Si on veut trancher, il pourrait y avoir deux versions, La Sphère blanche, vers ce monde aseptisé, forcément en déroute ; et la Sphère noire, où l’Humanité se rebelle à raison, contre le système.

G.D : Croyez-vous l’humain capable de vertu permanente ? Chaque être n’est-il pas fait de moments de générosité puis de piques de venin qui s’imbriquent les uns dans les autres ?

Malédicte : Non, un être vertueux en permanence est impossible, car la définition de vertu est trop personnelle. Trop de paramètres entrent en jeu lors d’une réaction face à une situation. De plus, tout ce qui se passe entre l’émetteur et le récepteur est autant de facteurs perturbants. Une attitude vertueuse peut être perçue comme une insulte alors que ça n’en est absolument pas l’intention. Notre générosité ou nos attaques sont autant de réactions, qui nous semblent justes, à ce qu’on perçoit.

Dans la Sphère, c’est ce que les Trônes de connexions tentent de concrétiser, en écho avec les puces miniatures injectées dans chaque individu. Le but est de mettre en place une solution valable pour chacun personnellement, tout en respectant les solutions adoptées par tous les autres, en considérant chaque différence et chaque attente. Il s’agit de mettre en place un processus unique qui parvient à connecter tous ces possibles, afin de satisfaire chacun dans ses convictions. Seule une intelligence artificielle pourrait mettre en place ce système, et ce en analysant tous les individus de façon personnelle et exhaustive.

Je ne suis pas convaincue que ce système soit réaliste, mais j’aime en explorer les possibilités.

G.D : Comment définiriez-vous la vertu ?

Malédicte : La vertu est surtout de s’occuper de ses affaires et certainement pas de celles des autres. La vertu est de ne pas juger et de ne pas prendre position pour les autres. C’est une des raisons pour laquelle je suis incapable d’être politique et encore moins militante. Pourtant, je ne pense pas être vertueuse, loin de là, mais j’aimerais y croire (rire).

G.D : Êtes-vous optimiste sur la nature humaine ? Croyez-vous à l’existence d’êtres uniformément « bons » envers autrui ?

Malédicte : Je suis optimiste sur la nature humaine dans le sens ou chacun y va de ses convictions et de ses priorités, en toute bonne foi, et bienveillance. C’est au moment où il comprend que les principes idéaux qu’il met en place pour lui ne reçoivent pas l’assentiment des autres, qu’il se montre désagréable et piquant. Il voulait bien faire, rien de plus, mais il s’est trompé. Quand l’Homme comprendra que sa pensée ne sera jamais universelle, il aura fait un grand pas.

G.D : Le Phalanstère de Charles Fourier est une utopie étudiée à Sciences-Po. L’aviez-vous lu avant d’écrire « La Sphère » ?

Malédicte : Je n’ai pas fait sciences-po et je n’ai pas lu Charles Fourier, comme beaucoup d’autres. Il fait partie de ma PAL infinie et du retard monstrueux que je dois rattraper. Mes inspirations viennent du vécu, rarement de lectures.

G.D : La Sphère est une belle réussite romanesque que l’on voit très bien adaptée au cinéma ou en série Netflix ? À quel réalisateur penseriez-vous ?

Malédicte : Merci beaucoup. Dans notre société de l’image, il est vrai que l’écriture se fait en parallèle d’une version visuelle. La réflexion est toujours complète, à 360 degrés, comme une sphère. Lorsqu’on écrit, on voit ses personnages évoluer dans des espaces et des atmosphères particulières qu’il faut retranscrire, et on entend les bandes-son qui les accompagnent.

Je verrais très bien Denis Villeneuve, j’adore « Dune », sa précision, son gout de l’esthétique. Mais je pense aussi et surtout à Christopher Nolan. Si « Interstellar » est un grand classique, j’ai été subjuguée par « Oppenheimer » qui est aujourd’hui un de mes films préférés du point de vue artistique.

Ces réalisateurs sont des prodiges très complets dans leur art. Je les admire. Si j’imagine la Sphère au cinéma, je ne peux la confier qu’à une pointure perfectionniste de ce genre-là. Mais comme pour beaucoup d’autres réflexions, je suis utopiste et idéaliste.

Note : Les propos tenus dans cet entretien engagent exclusivement leur autrice et ne reflètent pas nécessairement les positions éditoriales de Souffle inédit.

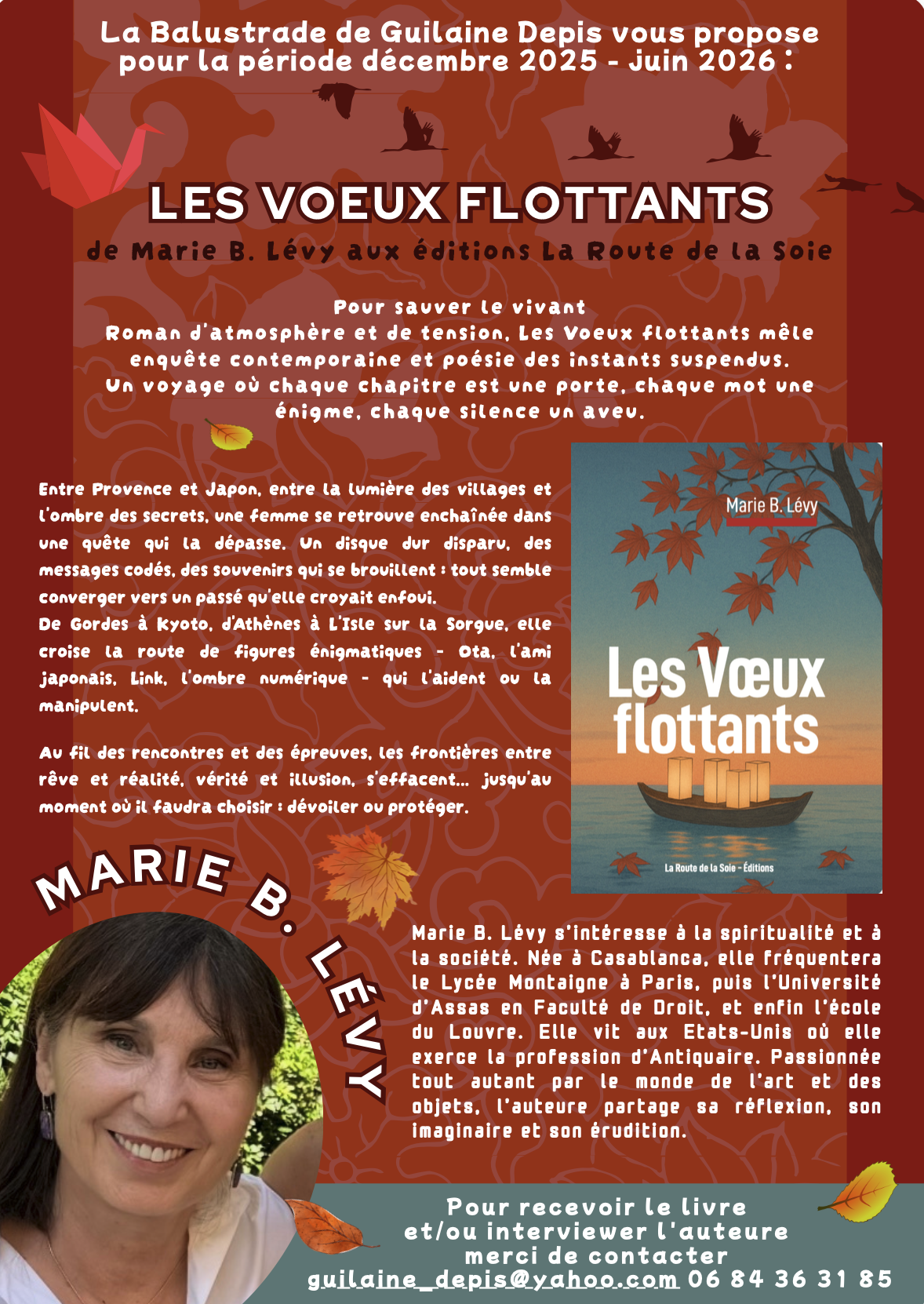

Les voeux flottants, un roman de Marie B. Lévy entre forces invisibles et tradition

Les voeux flottants, un roman de Marie B. Lévy entre forces invisibles et tradition

La Sphère, ou le vertige d’une justice sans pardon et d’une morale sous algorithme

La Sphère, ou le vertige d’une justice sans pardon et d’une morale sous algorithme La vertu programmée

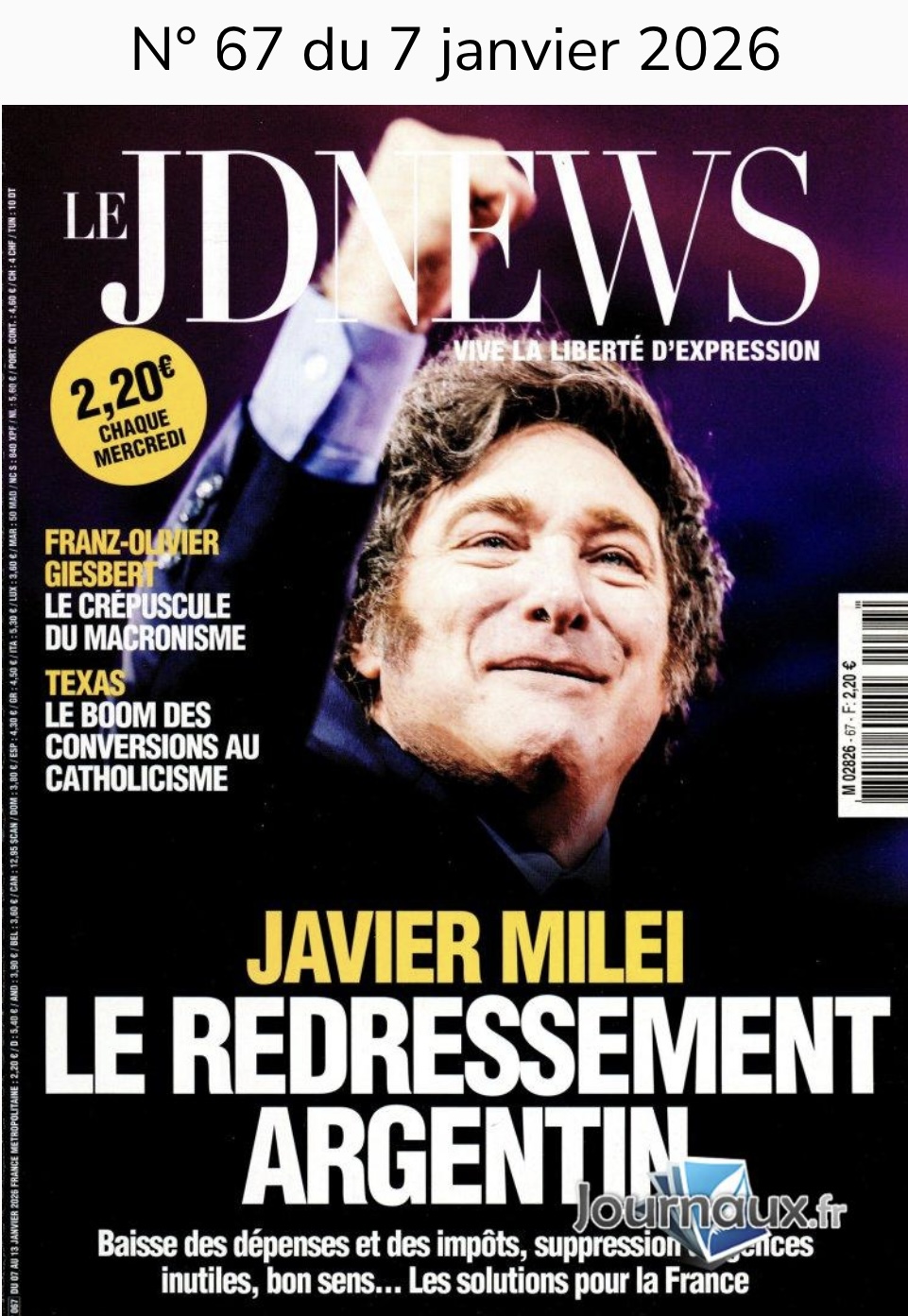

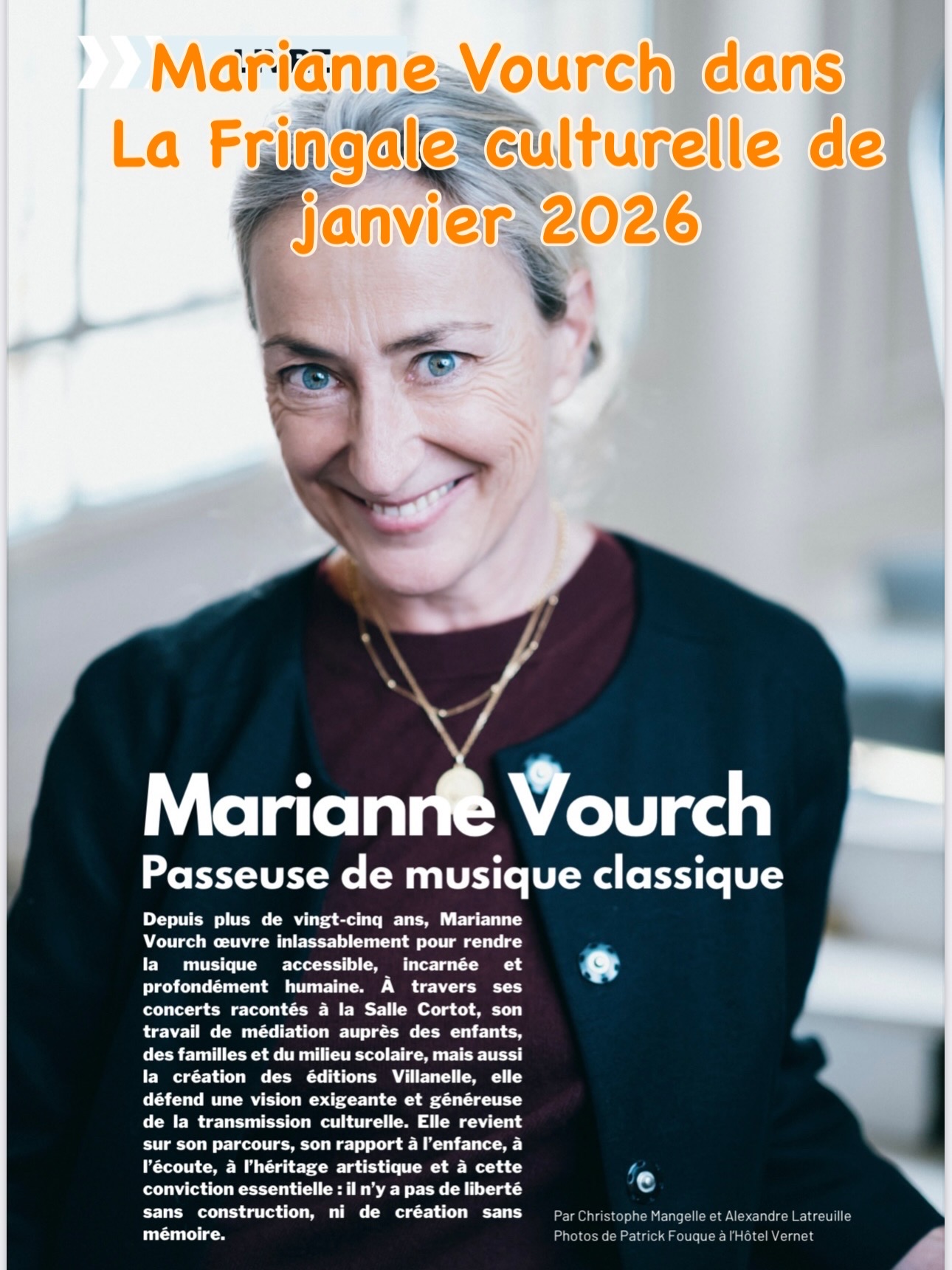

La vertu programmée Marianne Vourch dans le JDNEWS

Marianne Vourch dans le JDNEWS

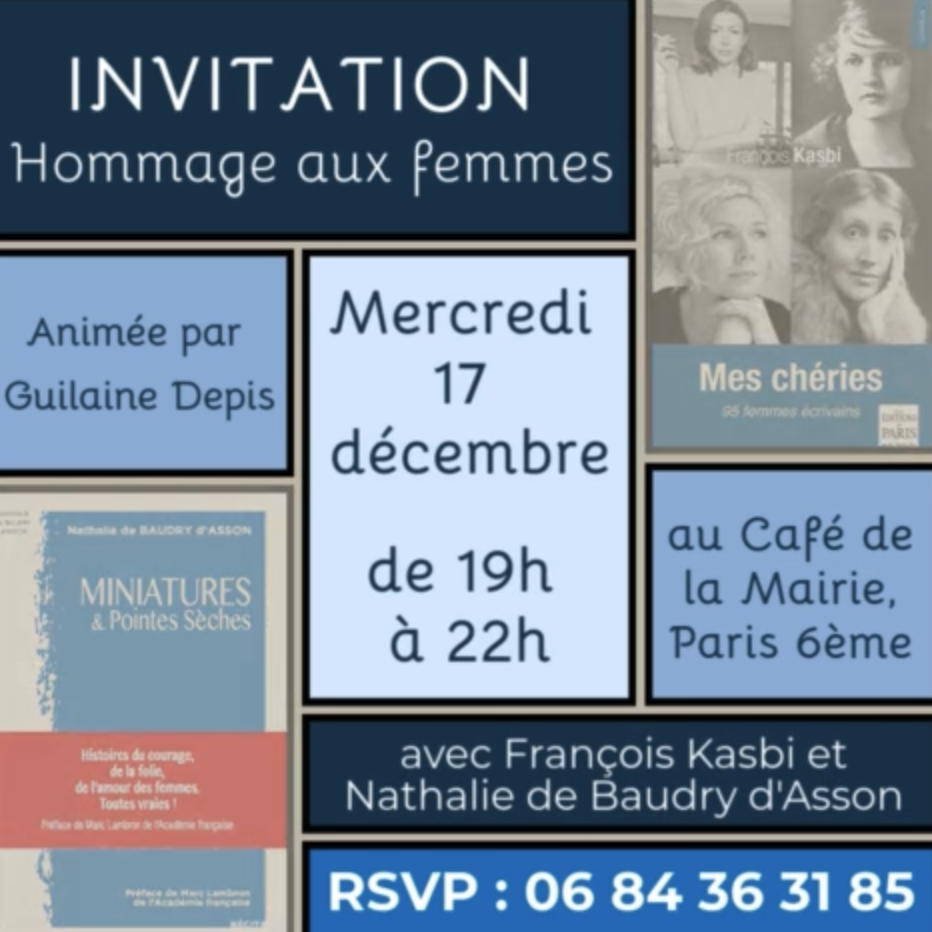

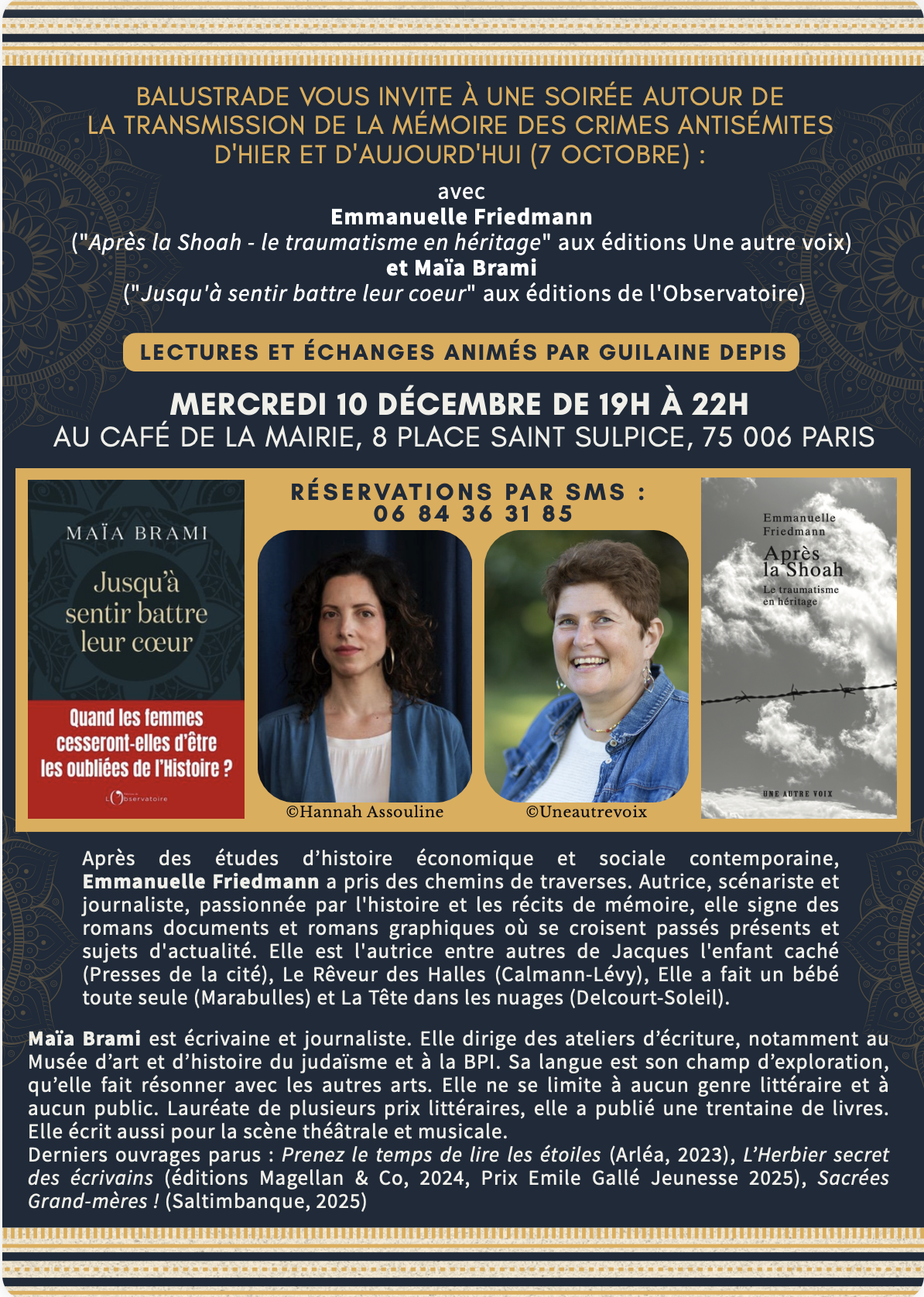

avec

Nathalie de Baudry d’Asson et François KasbiLectures, découvertes et échanges animés par Guilaine DepisMercredi 17 décembre de 19h à 22h

au Café de la Mairie, 8 Place Saint Sulpice, 75 006 Paris

Réservations par sms : 06 84 36 31 85

Nathalie de BAUDRY d’ASSON a vécu une riche vie de responsable d’entreprise avant de diriger la Revue des Deux Mondes, puis les maisons d’édition universitaires et professionnelles de Vivendi Publishing, d’Editis et d’Hachette Livre. Elle a ensuite créé Le Lien Public, qui organise des débats entre chefs d’entreprises et monde académique et politique. La question de la vie des femmes d’ici et d’ailleurs, d’avant et de maintenant, a toujours été, comme elle l’est aujourd’hui, au centre de ses pensées. « Miniatures et Pointes sèches » est son premier livre aux éditions La Trace

François KASBI est écrivain et journaliste. Il a collaboré à La NRF, Esprit, Commentaire, Le Figaro Littéraire, Service littéraire etc. Avant « Mes chéries », il a publié – entre autres – « Bien sûr que si ! » (roman traduit en italien et espagnol) et « Bréviaire capricieux de littérature contemporaine pour lecteurs, déconcertés, désorientés, désemparés » (à propos de 600 écrivains, femmes et hommes, de France et d’ailleurs) – tous deux disponibles aux éditions de Paris-Max Chaleil.