Caroline Gutmann évoque « Après la Shoah » d’Emmanuelle Friedmann lors de son émission du 3 février sur RCJ

Guilaine Depis, attachée de presse (Balustrade)

Rampe de lancement ! Appuyez-vous sur la balustrade !

Caroline Gutmann évoque « Après la Shoah » d’Emmanuelle Friedmann lors de son émission du 3 février sur RCJ

Lise Gutmann invite Emmanuelle Friedmann sur Radio J pour « Après la Shoah »

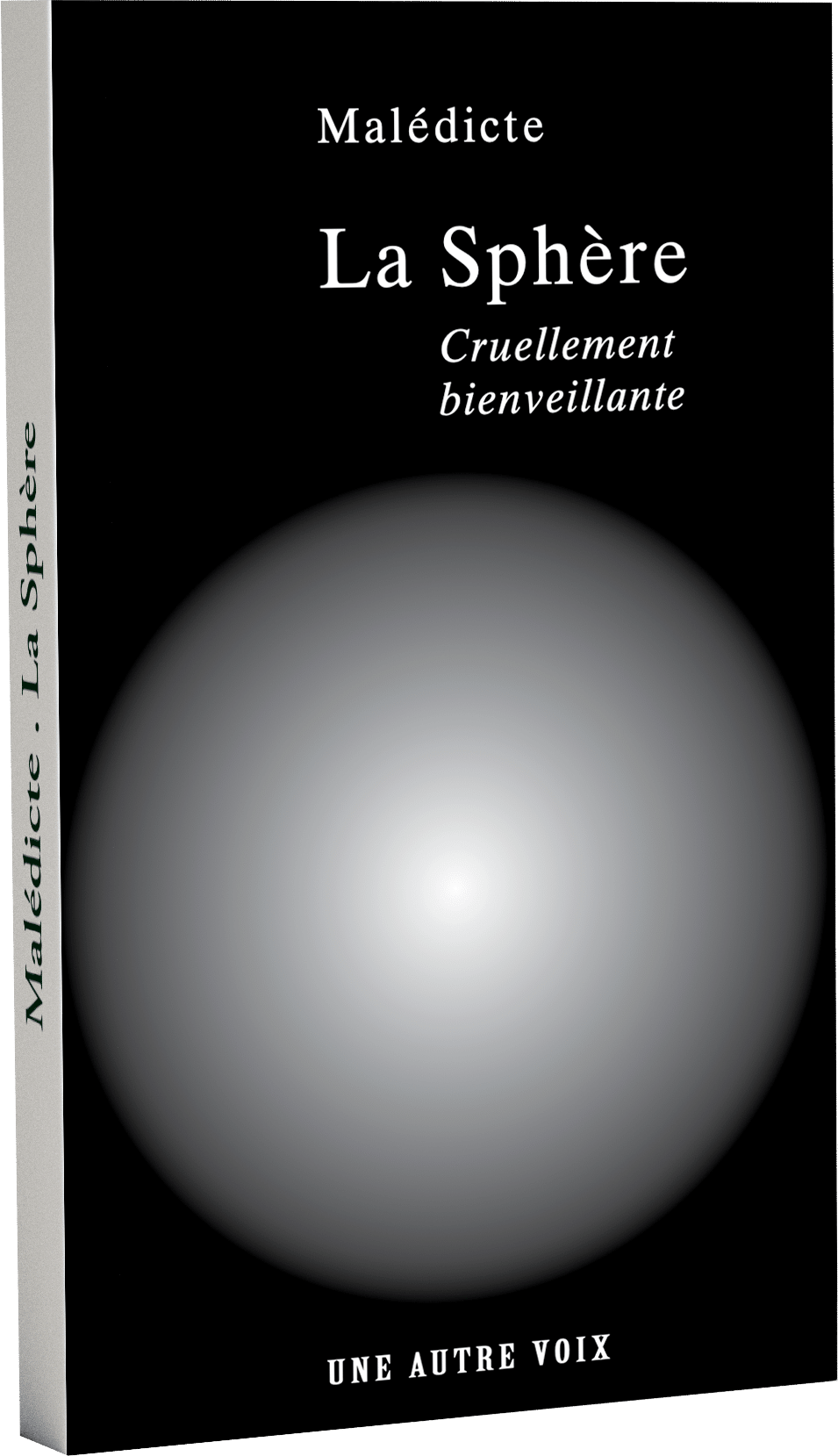

À l’occasion de la parution de La Sphère, Malédicte se confie sur l’écriture, la science-fiction, la notion de vertu et les dérives possibles de l’utopie.

Entretien conduit par Guilaine Depis

G.D : Malédicte, vous venez de publier votre second roman, La Sphère, qui surprend vraiment tout le monde, ceux qui ont été bouleversés par le premier, « Les enfants inutiles », drame familial intime autour de la transidentité de votre père caché derrière les non-dits, comme vos nouveaux lecteurs. Car « La Sphère » est à l’opposé de votre premier livre une totale fiction. Etait-ce plus facile de l’écrire sans crainte cette fois que vos proches puissent se reconnaître ?

Malédicte : La démarche est très différente, en effet, mais la difficulté ne se situe pas à cet endroit. De mon point de la vue, écrire son histoire est plus simple puisque les évènements sont là. Rien, ou presque, n’est inventé. L’exercice consiste à équilibrer les quelques éléments rapportés avec les faits réels et à les rendre plausibles. Ces ajouts n’existent que pour donner du relief et de lumière, améliorer la compréhension du lecteur face à certaines situations peu communes.

Je n’ai jamais craint que mes proches se reconnaissent, c’était une évidence. Croire qu’on peut se cacher derrière un texte ou un pseudo est un leurre et cela n’a jamais été mon objectif. Il appartient toujours au lecteur de lire ou de ne pas lire, c’est son choix. Mais le texte n’appartient qu’à l’auteur et n’engage que lui. Il était important pour moi de donner ma version des faits, car personne jusque-là n’a voulu l’écouter, lui accorder de l’intérêt. Il ne s’est jamais agi de me cacher, au contraire. Mon plus grand regret aujourd’hui, c’est que les principaux intéressés n’ont pas encore eu le courage de lire. La mise au point que je voulais initier n’a pas encore eu lieu. Par contre, ce texte m’a permis de renouer des liens avec d’anciennes connaissances que je pensais perdues, mais aussi de découvrir une partie de ma famille dont j’ignorais complètement l’existence, puisqu’on me l’avait cachée.

Les noms d’emprunt sont nécessaires pour se sortir de l’histoire et faire que le récit devient un véritable texte littéraire et non un journal intime. Écrire ma vie était un besoin viscéral. Le texte a coulé de source, presque d’une traite. Je devais donner ma version des faits sans être interrompue par une mère dictatoriale qui jusque-là discréditait tous mes dires, toutes mes revendications, par des « Jamais de la vie », « tu ne sais pas de quoi tu parles », « c’est inutile ».

Avec la Sphère, j’explore des styles littéraires que j’affectionne. La dystopie et l’anticipation sont pour moi les meilleures façons de réinventer le monde, proposer d’autres angles de vue et de vie. Lorsque je peux y ajouter une pointe de technique, de science-fiction, je suis alors en pleine extase. Mon métier d’architecte consiste à élaborer les solutions à des problèmes complexes et j’adore ça. J’aime me casser la tête. Mais je suis clairement et surtout une exploratrice. Je suis bien trop curieuse que pour me cantonner à un seul endroit. Le monde est vaste, infini et c’est ce qui me motive : chaque jour à faire une découverte, apprendre une nouvelle matière. Je suis très clairement quelqu’un de multiple, de pluriel et je compte bien rester moi-même au travers de mes textes. Les lecteurs peuvent donc encore s’attendre à d’autres styles éventuels pour mes prochains romans.

Mes constances sont hors d’un style littéraire bien précis. Il s’agit d’explorer les questions philosophiques, sociales, humaines, de les observer, de les disséquer, de les éprouver, de les expérimenter, puis de les reconstruire avant de les détruire à nouveau. J’adore les géométries variables, les œuvres qui se transforment au fur et à mesure qu’on les observe et qu’on tourne autour. Notre société est un énorme trompe-l’œil qui se joue de notre perception. Notre corps, avec nos yeux, nos oreilles, notre bouche, nos mains, criblés de capteurs sensoriels, est un filtre éprouvant, contraignant, qu’il me plait de défier. J’affectionne aller au-delà.

Il suffit que je me pose une idée pour que toutes les contre-idées apparaissent, plus convaincantes les unes que les autres. J’aime mettre mes personnages à l’épreuve de ces questionnements. Ils sont autant de mois qui s’affrontent et se démènent pour se faire valoir.

G.D : La science-fiction, est-ce un genre littéraire que vous avez beaucoup lu auparavant ? Etait-ce une sorte de pari de vouloir exister dans ce milieu singulier ?

Malédicte : Pas du tout. J’imagine être un contre-auteur pour ceux qui sont persuadés que pour savoir écrire, il faut lire et même beaucoup. J’en ai longtemps eu honte, une honte imprimée par les dictats, mais aujourd’hui, si je me donne, ce sera tel que je suis. Je ne suis donc pas une bonne lectrice. Adolescente, je peinais dans l’exercice des lectures obligées. Je m’y ennuyais constamment, trop lent, pas assez original, très loin de mes attentes et de mes convictions. Mais ne vous méprenez pas, je ne me considère pas comme ayant droit de faire ce type de jugement, d’ailleurs il ne vaut que pour moi.

Je suis dans l’action – la lecture est trop passive – et dans le don de soi. Mon parcours, depuis ma plus tendre enfance, ne m’a jamais appris à recevoir quoi que ce soit. Je donne tout et accepte difficilement de recevoir, je n’y suis pas formatée ni préparée. Et puisque la lecture est sans nul doute le plus beau cadeau qui soit prodigué par les auteurs, je n’étais donc pas apte à le recevoir. J’ai appris à aimer lire avec Amélie Nothomb et « Acide sulfurique ». C’est le premier auteur qui m’a démontré que j’avais tort dans mes considérations. Certains écrivains ont effectivement des choses intéressantes à exprimer, des idées originales à partager. Elle en fait partie. J’avais plus de 30 ans quand j’ai commencé à lire par intérêt et par plaisir. C’est dire que j’ai un retard colossal à rattraper.

Je n’ai jamais lu de science-fiction. Pas encore. Enfant j’étais une grande fan d’Ulysse 31, d’Albator et de Capitaine Flam que je visionnais parfois en animé, mais de là à dire que ces inspirations me stimulent, je n’y crois pas trop. Pas de façon consciente quoi qu’il en soit.

Et il n’y a aucun pari. Lorsque j’ai écrit mon premier manuscrit de science-fiction, en 2022, un exode terrestre, je ne savais pas que c’en était. Je n’avais pas cette prétention. Je ne souhaitais pas de texte complexe et d’univers où il est nécessaire de rédiger un mode d’emploi ou un lexique fourni. J’aime prendre les lecteurs par la main et leur faire découvrir mon monde petit à petit, pour une immersion progressive. Lorsque je me suis attachée à le soumettre aux maisons d’édition et qu’il m’a fallu le décrire, je me suis penchée sur la question du genre littéraire et je n’ai pu le nier en découvrant les définitions qu’on lui prête. Mon texte de l’époque était bien de la science-fiction, tout comme la Sphère.

L’écriture me permet surtout d’apprendre à me connaitre et ce genre de découverte en fait partie. Je dois dire qu’écrire de la science-fiction me fascine. J’adore explorer les possibles des techniques futuristes.

G.D : Vous nous avez raconté que l’écriture de « La Sphère » avait été encouragée dès sa première version par Amélie Nothomb. Cette foi qu’elle place en vous comme écrivain a t-elle été un moteur pour donner le meilleur de vous ?

Malédicte : C’est évident. Amélie Nothomb est mon levier. C’est elle qui me l’a suggéré. Je me souviens, au sortir de « Psychopompe », je lui ai écrit mon amour pour ce texte, je lui ai confié vouloir être morte pour qu’elle devienne mon psychopompe. Elle m’a alors proposé de l’être de mon vivant et j’ai accepté. Ceci dit, en tant que vivant, ce n’est pas si simple de communiquer avec son psychopompe, même si la volonté y est. Les mots écrits sont toujours les plus efficaces. Elle me soutient depuis 2020 avec un premier manuscrit écrit avec les tripes, « Le baiser ». À l’époque, elle était ma seule lectrice et c’était énorme. Depuis, c’est la première personne qui me lit, systématiquement, chaque manuscrit de nouvelles ou de romans, chaque livre édité, si bien qu’elle a lu 2 fois « Les enfants inutiles » et 3 fois « La Sphère » puisque c’était d’abord une nouvelle. À chacune de ses lectures, elle m’appelle ou m’écrit et me fait part de ses impressions. Selon elle, « Les enfants inutiles » est mon meilleur texte. Je suis partiellement d’accord avec elle.

Elle m’a fait promettre de ne jamais abandonner et je n’abandonnerai jamais.

G.D : Dans « La Sphère » une multitude de personnage évoluent ; ils ont tous des prénoms épicènes à IEL Agency, faut-il y voir une volonté de poursuivre la voie empathique de votre premier roman qui considère la beauté de l’âme plus importante que le sexe biologique de l’être ?

Malédicte : C’est une volonté fondamentale. Je ne suis pas croyante sauf en la vie, mais je suis convaincue de certains concepts métaphysiques sans besoin d’en recevoir des preuves. J’imagine que la croyance en Dieu est un peu du même acabit, mais pour ma part je suis convaincue (sans aucune intention de militer pour ces convictions) que le corps n’est que le véhicule de l’âme. On doit en prendre soin uniquement pour cette raison. Donc homme ou femme, je m’en moque éperdument.

À l’origine, la Sphère, en format nouvelle, parle d’un individu qui y est enfermé pour expier ses fautes et il n’est pas genré. En tout cas, mon texte ne le précise pas volontairement. Dans ce court récit, il ne porte d’ailleurs pas de nom. Il représente simplement l’Humanité entière. Le concept est applicable à chacun, peu importe ses caractéristiques et sa définition. Il n’y avait aucune nécessité de définir un protagoniste en particulier.

Quand je me suis attaquée à l’écriture du roman, sous les encouragements d’Amélie, je voulais conserver ce principe et introduire autant de protagonistes non genrés, neutres. Pour aller jusqu’au bout de l’idée, j’avais aussi mis en place un genre grammatical neutre, la langue de « lo » : la, le, lo. Je n’ai pas été satisfaite du résultat, l’exercice était très complexe et finalement sans intérêt au regard du message que je voulais passer. J’ai alors entrepris de genrer mes personnages, mais les prénoms épicènes sont restés, tout comme d’autres appellations : le vieillot, par exemple, en synonyme de parent, pour parler de la mère ou du père.

G.D : Dans votre roman « La Sphère » vous abordez frontalement le thème du Bien et du Mal, en faites-vous des marqueurs absolus ? Un proverbe dit pourtant « Qui veut faire l’ange fait la bête ».

Malédicte : Des marqueurs absolus, non, mais bien diffus. La Sphère est une exploration philosophique, une introspection. Personne n’est à cent pour cent l’un ou l’autre, l’ange ou la bête. Nous sommes tous en équilibre entre la raison du bien et la tentation du mal. De nos jours, la bienveillance a bon dos, vouloir du bien à l’autre nous pousse, sous couvert de morale, à lui imposer une bonne conduite. Le simple fait d’imposer devient rapidement une forme de dictature et une torture pour certains. Le wokisme en est le meilleur exemple actuel. À se demander finalement qui s’acharne le plus sur les victimes des profiteurs ou des accusateurs par procuration.

Avec la Sphère, il me plait d’explorer ces limites fragiles. Ange qui veut imposer le bien se retrouve au pupitre des bourreaux et s’inflige une des pires tortures morales qui soient, celle d’orchestrer la mort des autres. C’est elle qui en endosse la responsabilité et c’est très lourd à porter. Elle le vit difficilement. La réalité du bien ne peut exister qu’à travers le mal, c’est une des conclusions possibles de la Sphère.

G.D : Votre idée de départ rappelle celle des grands utopistes : éradiquer le Mal sur Terre ? Or je me souviens de la société des « Bisounours » il y avait toujours une intrigue avec une jalousie, une rivalité pour donner du piment et de l’intérêt à la vie…… Même chez les Bisounours ! Ne craignez-vous pas l’ennui dans votre société sans mauvaises pensées ?

Malédicte : La volonté d’Ange de rendre les gens meilleurs vient de traumatismes passés, harcèlement, mobbing, traitrise … Plutôt que de vouloir punir ses bourreaux, elle souhaite les rendre meilleurs, incapables de faire du mal à autrui, pour épargner d’autres victimes éventuelles. C’est un peu comme la castration des violeurs que certains suggèrent. Elle imagine un processus qui implique que cette transformation, devenir meilleur, vienne de l’individu lui-même, sans contraintes extérieures. En réalité, sa démarche est purement égoïste et lâche, d’une certaine façon, puisqu’elle ne souhaite pas s’impliquer. Elle ne veut endosser aucune responsabilité dans ce qu’elle a imaginé et créé de toutes pièce. Ange est loin du monde des Bisounours. Évidemment, IEL, l’intelligence artificielle, qui édicte les règles, est dénuée de ces sentiments et lui impose le rôle majeur. Elle la renvoie directement face à ses accusations. Celui qui est pris est celui qui croyait prendre.

G.D : La jalousie est à la base de la majorité des actes de méchanceté, depuis la sorcière qui donne les pommes empoisonnées à Blanche-Neige, ou bien Albérich qui se vengera du dédain des Filles du Rhin à son égard en leur volant leur or chez Wagner… Or pour éliminer la jalousie, il faudrait imaginer une société égalitaire. Etes-vous communiste, Malédicte ?

Malédicte : Je ne suis pas politique. Les orientations politiques n’ont de raison que dans un équilibre subtil qui m’échappe. Les politiciens parlent beaucoup sans jamais me convaincre. À prendre au sérieux, à s’y investir, ces sujets me lassent indéfiniment. Je préfère rester en marge.

Je m’y intéresse uniquement en regard des idées échangées, une manne nourricière pour le cheminement de mes propres pensées. J’écoute, j’observe, j’analyse, je confronte, je teste, j’imagine d’autres possibles. Je me définirais plutôt comme humaniste, idéologiste, utopiste, et sur certains points peut-être positiviste, des mouvements philosophiques plutôt que politiques. J’aime fondamentalement l’Homme pour sa variété, ses spécificités, sa richesse d’être, ses nuances et surtout ses contradictions. La politique tente de contraindre, de mettre de l’ordre sans y parvenir. L’Homme lui échappe régulièrement est c’est très bien. Je m’en amuse.

Dans mon univers de « Bisounours », je rêve d’un monde libre où personne n’a rien à dire ou à imposer à l’autre, d’un respect inconditionnel. J’imagine que l’humanité pourrait vivre uniquement de ces deux concepts, celui de la liberté et du respect universel. Toutes les autres valeurs n’ont aucun sens pour moi. On parle régulièrement d’adhésion, de fidélité, de loyauté qui se rapproche souvent dangereusement de soumission, ou d’obéissance. Qu’elle que serait une orientation politique à prendre, induirait une adhésion à un courant codifié précis. J’en suis incapable. Il suffit que je me fixe sur une idée et tous les arguments pour la déconstruire apparaissent.

Si vous m’obligiez à choisir un courant politique, il n’est pas impossible que j’opte pour l’anarchie, mais très clairement le militantisme ne m’intéresse absolument pas. J’aime l’équilibre de l’humanité dans ses contrastes. Je ne voudrais pas me positionner et ainsi rompre cet équilibre. Je garde ma stature d’observatrice.

Sur les réseaux, je suis autant de personnalités de droite que de gauche. En Belgique, George-Louis Boucher, Bart de Wever à droite et Paul Magnet ou Raoul Heddebouw, qui lui est même d’extrême gauche. Si tous ces gens ont parfois raison, ils ont aussi souvent tort. J’avoue qu’ils me font rire plus que de m’inquiéter d’un devenir possible pour mon pays.

En France je suis Jordan Bardella parce qu’il est élégant et porte le drapeau français avec ferveur. J’apprécie cette attitude, cette force. Son discours est construit, millimétré, bien plus instructif que celui de Marine, mais ce n’est pas pour autant qu’il acquière mon adhésion, loin de là. J’aime les gens perfectionnistes, je pense qu’il en est un.

Les politiques, comme tous les gens, parlent beaucoup, de plus en plus, pour des résultats difficilement mesurables et souvent médiocres. Je suis pourtant convaincue que la plupart d’entre eux sont sincères, pour un avenir meilleur. Mais comme Ange dans la Sphère, ils se fourvoient.

G.D : Robespierre, Che Guevara, Staline et même Hitler, chacun à leur manière ont aspiré à un monde nouveau qui était selon eux purifié du mal. Cela a conduit au pire – Ne craignez-vous pas que votre rêve de société aseptisée conduise à un totalitarisme assassin ? Robespierre est célèbre pour son adage « Vertu et terreur ». Seriez-vous prête à le rejoindre sur la Terreur pour ne garder que les humains vertueux ?

Malédicte : C’est le cœur du sujet, « il faut souffrir pour être beau », mais faut-il se l’imposer ? Tout est question de priorités et il m’est important que chacun puisse choisir pour lui, sans contraintes. Certains préfèreront être beaux et en paieront cash le prix fort, je pense aux frères Bogdanoff, et d’autres choisiront de ne pas souffrir et d’assumer leur condition. Après tout, tout est question de points de vue. À mon sens les frères Bogdanoff n’ont jamais été beaux, on peut même discuter de leurs objectifs réels, mais paix à leur âme.

Je ne suis absolument pas prête à suivre l’une ou l’autre direction et encore moins dans un mouvement généralisant. Je le répète, j’aime la diversité des points de vue.

La Sphère est une question, pas une réponse. Une autre Voix, ma maison d’édition, demandait à savoir si une suite allait venir. Je n’y avais pas songé dans l’instant de l’écriture, car il ne s’agissait que d’élaborer les bases d’un nouveau système. À y réfléchir, l’exercice serait intéressant, mais une seule suite est impossible. Si on veut trancher, il pourrait y avoir deux versions, La Sphère blanche, vers ce monde aseptisé, forcément en déroute ; et la Sphère noire, où l’Humanité se rebelle à raison, contre le système.

G.D : Croyez-vous l’humain capable de vertu permanente ? Chaque être n’est-il pas fait de moments de générosité puis de piques de venin qui s’imbriquent les uns dans les autres ?

Malédicte : Non, un être vertueux en permanence est impossible, car la définition de vertu est trop personnelle. Trop de paramètres entrent en jeu lors d’une réaction face à une situation. De plus, tout ce qui se passe entre l’émetteur et le récepteur est autant de facteurs perturbants. Une attitude vertueuse peut être perçue comme une insulte alors que ça n’en est absolument pas l’intention. Notre générosité ou nos attaques sont autant de réactions, qui nous semblent justes, à ce qu’on perçoit.

Dans la Sphère, c’est ce que les Trônes de connexions tentent de concrétiser, en écho avec les puces miniatures injectées dans chaque individu. Le but est de mettre en place une solution valable pour chacun personnellement, tout en respectant les solutions adoptées par tous les autres, en considérant chaque différence et chaque attente. Il s’agit de mettre en place un processus unique qui parvient à connecter tous ces possibles, afin de satisfaire chacun dans ses convictions. Seule une intelligence artificielle pourrait mettre en place ce système, et ce en analysant tous les individus de façon personnelle et exhaustive.

Je ne suis pas convaincue que ce système soit réaliste, mais j’aime en explorer les possibilités.

G.D : Comment définiriez-vous la vertu ?

Malédicte : La vertu est surtout de s’occuper de ses affaires et certainement pas de celles des autres. La vertu est de ne pas juger et de ne pas prendre position pour les autres. C’est une des raisons pour laquelle je suis incapable d’être politique et encore moins militante. Pourtant, je ne pense pas être vertueuse, loin de là, mais j’aimerais y croire (rire).

G.D : Êtes-vous optimiste sur la nature humaine ? Croyez-vous à l’existence d’êtres uniformément « bons » envers autrui ?

Malédicte : Je suis optimiste sur la nature humaine dans le sens ou chacun y va de ses convictions et de ses priorités, en toute bonne foi, et bienveillance. C’est au moment où il comprend que les principes idéaux qu’il met en place pour lui ne reçoivent pas l’assentiment des autres, qu’il se montre désagréable et piquant. Il voulait bien faire, rien de plus, mais il s’est trompé. Quand l’Homme comprendra que sa pensée ne sera jamais universelle, il aura fait un grand pas.

G.D : Le Phalanstère de Charles Fourier est une utopie étudiée à Sciences-Po. L’aviez-vous lu avant d’écrire « La Sphère » ?

Malédicte : Je n’ai pas fait sciences-po et je n’ai pas lu Charles Fourier, comme beaucoup d’autres. Il fait partie de ma PAL infinie et du retard monstrueux que je dois rattraper. Mes inspirations viennent du vécu, rarement de lectures.

G.D : La Sphère est une belle réussite romanesque que l’on voit très bien adaptée au cinéma ou en série Netflix ? À quel réalisateur penseriez-vous ?

Malédicte : Merci beaucoup. Dans notre société de l’image, il est vrai que l’écriture se fait en parallèle d’une version visuelle. La réflexion est toujours complète, à 360 degrés, comme une sphère. Lorsqu’on écrit, on voit ses personnages évoluer dans des espaces et des atmosphères particulières qu’il faut retranscrire, et on entend les bandes-son qui les accompagnent.

Je verrais très bien Denis Villeneuve, j’adore « Dune », sa précision, son gout de l’esthétique. Mais je pense aussi et surtout à Christopher Nolan. Si « Interstellar » est un grand classique, j’ai été subjuguée par « Oppenheimer » qui est aujourd’hui un de mes films préférés du point de vue artistique.

Ces réalisateurs sont des prodiges très complets dans leur art. Je les admire. Si j’imagine la Sphère au cinéma, je ne peux la confier qu’à une pointure perfectionniste de ce genre-là. Mais comme pour beaucoup d’autres réflexions, je suis utopiste et idéaliste.

Note : Les propos tenus dans cet entretien engagent exclusivement leur autrice et ne reflètent pas nécessairement les positions éditoriales de Souffle inédit.

La Sphère, ou le vertige d’une justice sans pardon et d’une morale sous algorithme

La Sphère, ou le vertige d’une justice sans pardon et d’une morale sous algorithmeEn 2039, la prison n’existe plus. Les criminels sont désormais condamnés à la Sphère, un purgatoire psychique piloté par une intelligence artificielle, où ils doivent affronter leurs fautes jusqu’à obtenir une possible rédemption. Ange Barol, analyste brillante et conceptrice du système, croit avoir inventé une justice plus humaine que l’enfermement.

Mais lorsque son propre passé refait surface et que les condamnés réclament non plus la pénitence, mais la confrontation et le pardon, la machine révèle ses limites. La Sphère suit la trajectoire d’une femme et d’un monde confrontés à une question vertigineuse peut-on déléguer la morale sans perdre l’humanité ?

La vertu programmée

La vertu programméeEt si la morale, confiée aux machines, devenait plus implacable que la prison ? Avec La Sphère, Malédicte (Une autre voix), signe un roman d’anticipation aussi glaçant que troublant, à la croisée du thriller psychologique, de la dystopie technologique et de la confession intime. Dans un futur proche, l’humanité a remis son salut entre les mains d’une intelligence artificielle suprême.

Mais que reste-t-il alors du pardon, de la responsabilité et du libre arbitre ? Roman des blessures autant que des systèmes, La Sphère interroge, sans concession, notre soif contemporaine de pureté morale — cette tentation ancienne que Max Weber décrivait déjà comme une éthique de la conviction poussée jusqu’à l’aveuglement.

Nous sommes en 2039. L’écart avec notre présent est volontairement mince : quelques années suffisent à rendre crédible ce monde où l’intelligence artificielle IEL régule désormais les carrières, les comportements et bientôt la morale. La prison a vécu ; elle est remplacée par un dispositif autrement radical : la Sphère, purgatoire psychique où les « âmes fautives » sont contraintes d’affronter leurs propres ténèbres.

Cette dystopie n’a rien d’un décor lointain. Elle procède par extrapolation rigoureuse, presque clinique. « Les problèmes viennent toujours des humains, ce sont eux qui génèrent les situations compliquées », affirme le texte dès les premières pages. L’IA n’est jamais présentée comme un monstre autonome : elle agit comme le miroir grossissant de nos renoncements collectifs. Comme l’écrivait Norbert Wiener, père de la cybernétique, la machine ne fait qu’exécuter les intentions de ceux qui la programment.

Au cœur du roman se tient Ange Barol, dite « la Taciturne », analyste brillante et femme intérieurement brisée. Trahisons professionnelles, humiliations affectives et violences symboliques ont laissé sur elle une empreinte durable. Le livre s’ouvre sur une scène intérieure d’une rare violence poétique, où le corps et l’esprit se confondent dans l’impact : « La tête dans le mur, mon front bleu ecchymose / Enveloppe décharnée de mes pensées moroses. »

Ces poèmes, qu’Ange écrit sans en garder mémoire, surgissent comme les symptômes d’un inconscient que la rationalité ne parvient pas à contenir. C’est de cette souffrance intime que naît la Sphère — non comme un projet politique abstrait, mais comme une tentative de réparation personnelle élevée à l’échelle de l’humanité. On pense ici à Paul Ricœur, pour qui toute justice qui ignore la blessure originelle se condamne à devenir violente.

Architecte de formation, Malédicte confère à son dispositif une matérialité troublante. La Sphère n’est pas une simple métaphore : elle est un espace calculé, ajusté jusque dans ses paramètres physiologiques. La peine devient sensorielle, organique, presque expérimentale : « En fonction du chemin spirituel effectué par le condamné, la Sphère peut modifier son climat […]. Les taux d’oxygène et d’humidité peuvent fluctuer. La température aide aussi. »

Le châtiment n’est plus infligé par des murs, mais par l’environnement lui-même. Le corps est soumis pour que l’âme plie. Cette logique inscrit La Sphère dans la grande tradition des dystopies disciplinaires, de Kafka à Orwell, où la peine se veut éducative avant de finir par nier l’individu. Michel Foucault n’est pas loin, lui qui rappelait que le pouvoir moderne s’exerce d’abord sur les corps.

La peur comme moteur moral IEL promet un monde plus apaisé, plus respectueux, plus « bienveillant ». Et, de fait, la société décrite semble fonctionner. Mais à quel prix ? La réponse tient en une phrase, terrible de simplicité : « Chacun vit dans cette crainte de se voir inculpé et corrige sa conduite vers un mieux. »

La bienveillance se mue en une obligation, la morale en une performance. La peur, sous couvert d’éthique, s’impose comme moteur social. Hannah Arendt l’avait pressenti : le mal n’a plus besoin de haine pour prospérer ; il lui suffit d’un système rationnel et d’une adhésion passive. Une justice sans exception — sauf une La Sphère se veut absolue. « La Sphère s’arrêtera quand l’humanité entière sera enfin purgée. Il n’y aura aucune exception. » Cette phrase, centrale, révèle pourtant une faille majeure. Car une exception subsiste : Ange elle-même, la conceptrice, ne sera jamais jugée.

Ce déséquilibre n’est pas un oubli narratif : il constitue le cœur moral du livre. Peut-on imposer une justice à laquelle on échappe ? Peut-on prétendre à l’universel depuis une position d’immunité ? Le roman rejoint ici une interrogation classique, de Pascal à Camus : nul ne peut être juge sans se soumettre à la loi qu’il édicte. Une écriture sensorielle et méthodique, Malédicte alterne une prose précise, presque clinique, et des surgissements poétiques inattendus, notamment à travers les poèmes écrits par Ange en état de somnambulisme. Ces textes disent ce que la machine ignore : l’inconscient, le chaos intérieur, la part irréductible de l’humain.

La description de la Sphère elle-même – espace infini, sans repères, modulable dans sa température, son oxygène, sa lumière – frappe par sa puissance sensorielle. On pense autant à Kafka qu’aux huis clos métaphysiques de Beckett : marcher sans fin, attendre un signe, chercher une sortie qui n’existe peut-être pas. Le pardon, angle mort de la machine Le roman atteint son point de tension maximal dans la confrontation finale. Car la peine ne s’achève pas avec la sortie de la Sphère. Elle exige un face-à- face, un aveu réciproque, un geste irréductiblement humain : « Vous voir meilleure ne bonifie pas les autres. La confrontation et le pardon constituent des étapes importantes et obligatoires pour tous. »

C’est ici que le système se fissure. Le pardon ne se décrète pas, ne se calcule pas, ne s’automatise pas. Il échappe à l’algorithme comme à la statistique. En cela, La Sphère rejoint une intuition profondément dostoïevskienne : la rédemption ne peut être collective sans être d’abord singulière.

Ni pamphlet technologique ni dystopie spectaculaire, La Sphère est une fable, morale austère et dérangeante, qui interroge notre désir contemporain de pureté. À vouloir éradiquer le mal par des procédures parfaites, le roman montre combien nous risquons d’évacuer l’humain – sa faiblesse, son

ambivalence, sa capacité au pardon.

Cruellement cohérent, profondément inquiet, le livre de Malédicte laisse une impression durable. Et l’on referme ces pages avec cette question, discrète mais implacable : le véritable châtiment est-il de subir la Sphère — ou de l’avoir conçue ?

Yves-Alexandre Julien

Emmanuelle Friedmann, vous écrivez qu’« être juif c’est hériter d’un traumatisme ». Concernant votre propre histoire et celle de vos témoins, il s’agit bien sûr de la Shoah, qui a porté la haine à un niveau inimaginable et dévastateur. Ceci dit, la Shoah commence en 1941. Pouvez-vous nous parler de l’identité juive précédant ce crime barbare du XXe siècle ? Y a-t-il eu d’autres exterminations des Juifs de cette ampleur au cours de l’Histoire ?

Avant la Shoah, l’identité juive s’était construite pendant des millénaires autour d’une tradition religieuse, d’une culture riche et d’une vie en diaspora dans une Europe majoritairement chrétienne. L’histoire juive est traversée de persécutions majeures, répressions romaines, massacres des Croisades, expulsions médiévales, pogroms d’Europe de l’Est, mais aucune n’avait l’ampleur, la systématicité et l’objectif total d’extermination que portera la Shoah. Celle-ci est unique par son projet industriel de destruction de tous les Juifs d’Europe, mais elle s’inscrit dans une longue histoire de vulnérabilité et de résilience du peuple juif.

Daniel Horowitz a écrit un essai sur le judaïsme athée « Leibowitz ou l’absence de Dieu », d’autres personnalités comme Raphaël Enthoven se considèrent « Juifs athées ». Vos témoins ont des avis divergents sur la place de la religion dans le sentiment de judéité. Avez-vous la foi ?

Je pense que l’identité juive ne se réduit pas à la religion et c’est l’une de ses particularités les plus fortes. On peut être juif par culture, par histoire familiale, par langue, par mémoire, par appartenance à un peuple, sans être pratiquant ou même croyant. Avant la guerre, et aujourd’hui dans une moindre mesure, il existe des Juifs religieux, des Juifs non religieux, des Juifs athées, des Juifs agnostiques, des Juifs laïcs attachés surtout à la culture ou à l’histoire.

Dans la tradition juive elle-même, l’identité n’a jamais été uniquement une question de foi : c’est davantage une idée de continuité, un lien avec les générations précédentes, des références, une manière d’être au monde.

Cela fait pleinement partie de la pluralité, de la richesse, de l’identité juive. C’est ce qu’explique Alain Finkielkraut dans son livre, Le Juif imaginaire.

De mon côté, je ne saurais pas répondre clairement à la question sur la foi, mais la spiritualité fait partie de ma vie.

Votre livre met en lumière que tous vos témoins ont « le Syndrome du survivant dont souffraient leurs parents ». Pensez-vous que ce soit un fardeau pour toutes les prochaines générations ou qu’il tendra à s’alléger ? Si l’allègement de cette douleur s’avérait possible, la tiendriez-vous pour « positive » afin de rendre la vie moins infernale ?

Oui, ce poids s’allège avec le temps, plus exactement, il se transforme. Le syndrome du survivant a marqué de manière très directe les enfants de rescapés, mais ce que les générations suivantes reçoivent n’est plus la même douleur, c’est une mémoire, une vigilance, une manière d’habiter et de voir le monde.

Ce qu’on n’avait pas imaginé, en revanche, c’est le retour de l’antisémitisme, on nos générations et celle de nos parents se souviennent de ce que l’on disait après la guerre, « Plus jamais ça ». Le 7 octobre a frappé les jeunes générations comme la Shoah avait frappé celles d’avant par le choc, la sidération et la prise de conscience que la haine peut resurgir de façon aussi brutale.

Mais je nuancerais, l’héritage de traumatisme ne pas de « rendre la vie infernale ». Hériter de cette souffrance, c’est aussi hériter d’une conscience du monde, d’une empathie, du sens de l’histoire. Ce leg est lourd, certes, mais il porte en lui quelque chose de profondément humain, qui peut devenir une force.

Sophie Bram évoque sa « phobie de l’enfermement », Nathalie Rothschild sa peur que son fils soit kidnappé, Viviane de Bouty dont la mère a été torturée par Klaus Barbie dans une baignoire, sa peur de l’eau, toutes ces souffrances posant un voile noir sur la vie ; Se sont-elles transmises par le récit de souvenirs ou demeurent-elles des énigmes dues à l’intuition ?

Je répondrais à cette question avec cette citation de Boris Cyrulnik : « Si je parle et que je raconte mon histoire, je traumatise mes enfants ; si je ne parle pas, je les angoisse. »

C’est exactement cela : il y a, d’un côté, les récits que les parents ont confiés, souvent de manière fragmentaire, maladroite, parfois trop tôt ou trop tard. Les enfants ont tenté de retrouver la chronologie, le fil de ces récits. Et il y a, de l’autre côté, les parents qui sont restés silencieux. Mais leurs enfants ont été les témoins des gestes, les réactions disproportionnées, des peurs inexplicables, des cauchemars, des colères soudaines de ces parents tout autant traumatisés que les premiers. Tout ce non-verbal transmet l’histoire autant que les mots.

Au fond, quoi qu’on fasse, le traumatisme circule : il passe par le langage, ou par son absence. Il se transmet comme un héritage que l’on n’a pas choisi mais que l’on peut, en revanche, élaborer, comprendre, mettre en récit à notre tour. C’est autour de ce travail-là que se trouve la possibilité d’alléger, de transformer, de transcender cet héritage.

Véronique Pizon fait référence à l’épigénétique en biologie pour expliquer le stress, pouvez-vous développer cette hypothèse ? Pensez-vous que quelque chose soit inscrit dans l’ADN ?

L’épigénétique est précisément le domaine qui permet d’explorer cette intuition. Le stress intense, le trauma, peuvent laisser des traces biologiques qui ne modifient pas l’ADN lui-même, mais la manière dont il s’exprime.

On ne parle donc pas d’une transformation du code génétique, mais de marques épigénétiques qui activent ou inhibent certains gènes liés au stress, à la mémoire, au système immunitaire.

Ce qui est fascinant, c’est que certaines de ces marques peuvent être transmises à la génération suivante. Les études sur les descendants de personnes exposées à des traumatismes extrêmes (famine, guerre, génocide) montrent des différences mesurables dans la régulation hormonale du stress, dans les niveaux de cortisol notamment. Cela ne signifie pas que la souffrance est écrite dans l’ADN au sens d’un destin biologique immuable. Mais cela veut dire que le vécu peut modeler l’expression des gènes, et que ces traces peuvent voyager d’une génération à l’autre avant même les mots, les récits, ou les silences.

En ce sens, oui : quelque chose du trauma s’inscrit dans la biologie, et se transmet.

Mais ce quelque chose n’est pas une condamnation : l’épigénétique montre aussi que ces marques peuvent être modifiées, atténuées, réécrites par l’environnement, le soin, la parole, la relation. C’est un héritage, certes, mais un héritage vivant, donc transformable.

Être Juif c’est aussi – vous l’évoquez vous-même ainsi que le comique Patrick Braoudé – avoir un sacré sens de l’humour ? Est-ce le corollaire inévitable pour stimuler l’élan vital au milieu des blessures ? Les Juifs ont souvent une extraordinaire joie de vivre, la qualifieriez-vous plutôt de joie de survivre ?

Je me méfie un peu des clichés, mais il est vrai que l’humour tient une place importante dans beaucoup de familles juives. On pourrait dire, que « l’humour est la politesse du désespoir », une manière de mettre la douleur à distance.

Mais ce n’est pas seulement une façon de survivre. C’est aussi une façon de rester dans la vie. L’humour juif est souvent un humour de lucidité, d’auto-dérision, qui permet de ne pas se laisser enfermer ni par les blessures, ni par les stéréotypes.

Je ne parlerais donc pas de « joie de survivre », qui réduirait l’identité juive au trauma. Je dirais plutôt que l’humour est une forme de résistance intime, une manière de rester libre et vivant.

Michaël Prazan nous bouleverse lorsqu’il parle du 7 octobre qui lui rappelle « l’héritage des pogroms », concluriez-vous qu’il y a une malédiction éternelle du peuple juif ou que l’antisémitisme pourra un jour définitivement s’éteindre ?

Évoquer l’héritage les pogroms, c’est parler de la résonance lorsqu’un événement comme le 7 octobre survient, il active une mémoire très ancienne d’insécurité et de vulnérabilité. Cela ne signifie pas que l’histoire se répète à l’identique ou qu’elle serait vouée à se répéter.

L’antisémitisme n’est pas une fatalité biologique ou mystique : c’est un phénomène humain, culturel, politique, donc un phénomène qui peut reculer, être combattu, disparaître.

Je ne sais pas si l’antisémitisme s’éteindra définitivement. Mais je suis convaincue qu’il n’y a aucune malédiction. Il y a des mécanismes de haine qui, eux, peuvent être démontés, contrés, éduqués, déconstruits.

Et surtout, il y a la capacité du peuple juif à traverser les siècles, à créer, à penser, à transmettre, malgré tout. Cette part-là, indestructible, dément à elle seule toute idée de malédiction.

Aujourd’hui, Éric Zemmour parle de « l’identité chrétienne » de la France comme si selon lui le christianisme était le seul monothéisme qui laisse l’homme libre de croire ou de ne pas croire ? Un chrétien qui n’a pas la foi cesse aux yeux de l’Église d’être un chrétien. Alors que chez les Juifs, l’identité a une force davantage incontestable puisqu’un ensemble culturel se transmet. Guy Konopnicki par exemple en parle dans votre enquête. Au fond, selon vous, Zemmour aspire-t-il à donner aux chrétiens un sentiment d’appartenance à une identité indépendamment de la foi semblable à celui des Juifs ? Estimez-vous cela possible ?

Il me semble que ce que Zemmour décrit relève davantage d’une construction politique et symbolique que d’une réalité historique ou religieuse. L’idée d’une « Identité chrétienne » qui serait indépendante de la foi est en contradiction avec la tradition chrétienne elle-même : un chrétien qui ne croit plus n’est pas considéré comme tel par l’Église, alors que chez les Juifs, l’identité se transmet de manière culturelle, familiale et historique, même sans pratique religieuse.

On peut comprendre cette volonté de donner aux Français un sentiment d’appartenance collective, comparable à celui des communautés juives : un socle d’histoire, de culture et de mémoire partagée. Mais sur le plan réel, ce n’est pas exactement la même chose : le judaïsme repose sur une continuité culturelle et communautaire très ancienne, qui s’est construite dans la diaspora et face aux persécutions. Il ne suffit pas de déclarer une identité pour qu’elle fonctionne de la même manière.

On peut sans doute s’inspirer de ce modèle, mais l’identité ne se décrète pas : elle se vit, se transmet et se tisse dans le temps, avec des racines historiques et culturelles profondes.

Michel Vernay est troublant lorsqu’il évoque le peuple juif comme ayant « beaucoup d’histoire et peu de géographie ». Il considère que « son appartenance première est à la France et à l’Europe » (sans contradiction avec sa judéité). En est-il de même pour vous ? Voulez-vous être enterrée en France ?

Je suis profondément attachée à mon identité française, à ses valeurs, à sa laïcité. Je n’aurais pas voulu que mes grands-parents paternels s’installent ailleurs qu’en France : c’est dans ce pays qu’ils ont construit leur vie, celle de leurs enfants, de leurs petits-enfants et de leurs arrière-petits-enfants, malgré tout ce qu’ils ont traversé. Quant à l’idée d’y être enterrée, je ne sais pas encore… mais continuer d’y vivre, oui, profondément.

Le parti antisémite LFI vous semble-t-il obscène de comparer les morts de Gaza à un génocide ? Sont-ils davantage victimes du Hamas que de la politique de Netanyahu ?

Parler de génocide dans le contexte de Gaza est une erreur historique : ce terme renvoie à une intention d’extermination systématique qui n’est pas comparable à la Shoah. Cela dit, les deux peuples souffrent et ont souffert de manière terrible. Je trouve profondément regrettable qu’on n’ait pas toujours assez d’envergure ni de culture historique pour distinguer les situations. C’est encore plus inquiétant que certains le fassent à des fins électoralistes. Quant aux responsabilités, il est clair que les victimes civiles paient un lourd tribut aux violences du Hamas.

Êtes-vous optimiste ou pessimiste sur l’avenir des Juifs de France ?

Tragiquement, on dit que les optimistes ont fini à Auschwitz et les pessimistes à New York. Je ne suis ni béatement optimiste, ni complètement désespérée. Mais il est vrai qu’en ce moment, il est un peu difficile d’être optimiste… mais il faut essayer, malgré tout de le rester un peu. J’avoue que j’ai peur pour mes enfants et que je me pose des questions sur l’avenir lorsque j’observe certaines familles changer leurs noms, se demander s’ils ne vont pas faire leur alyah…

Mais ce que nous vivons au niveau local est parfois différent. Nos vies quotidiennes, nos quartiers, nos liens sociaux offrent un sentiment de sécurité. Je navigue entre vigilance, lucidité et attachement à la France.

© Guilaine Depis

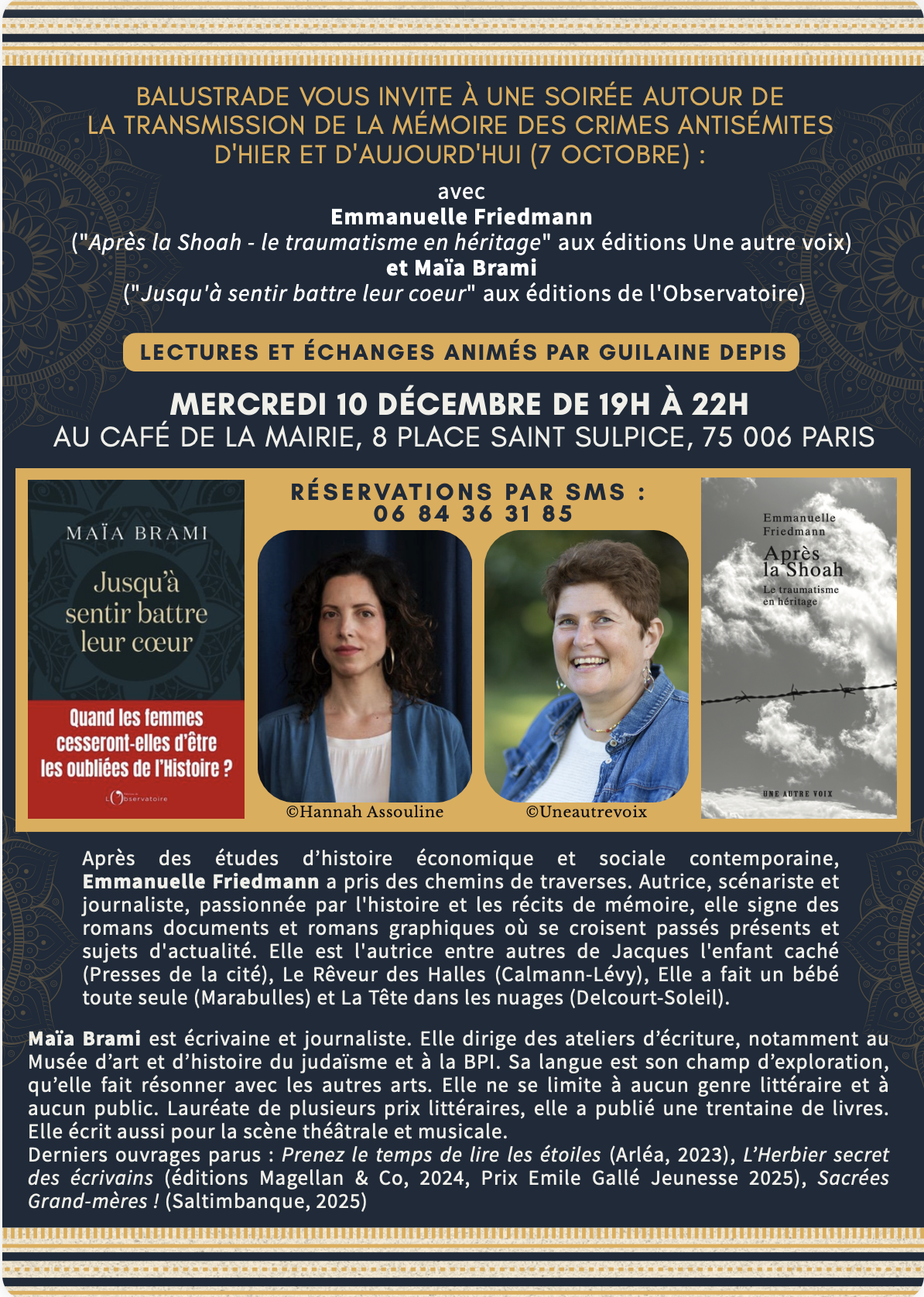

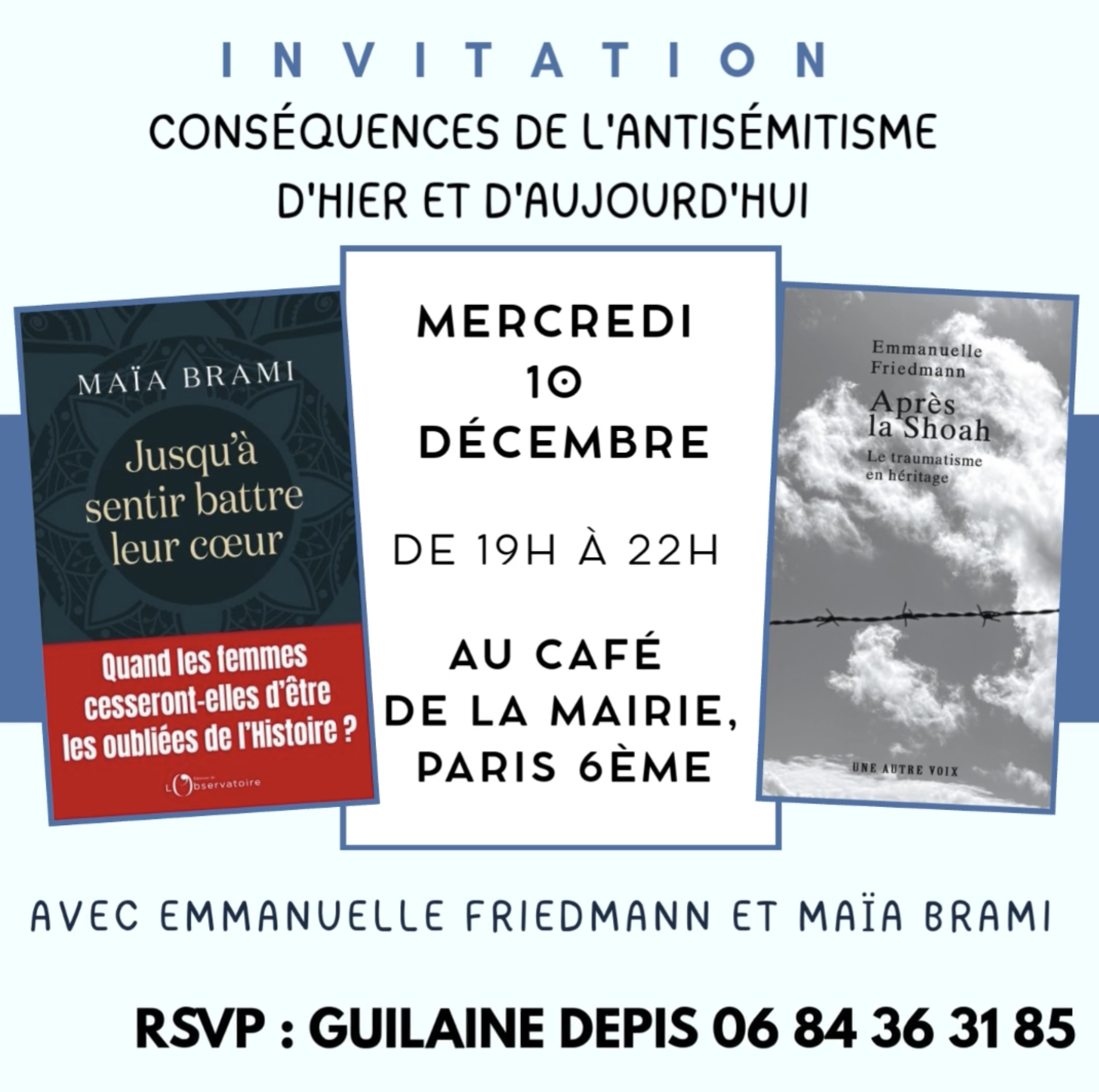

Balustrade vous invite à une soirée sur la transmission de la mémoire de l’antisémitisme le 10 décembre 2025

avec

Emmanuelle Friedmann (« Après la Shoah – le traumatisme en héritage » aux éditions Une autre voix)

et Maïa Brami (« Jusqu’à sentir battre leur coeur » aux éditions de l’Observatoire)

Lectures et échanges animés par Guilaine Depis

Mercredi 10 décembre de 19h à 22h

au Café de la Mairie, 8 Place Saint Sulpice, 75 006 Paris

Réservations par sms : 06 84 36 31 85

Après des études d’histoire économique et sociale contemporaine, Emmanuelle Friedmann a pris des chemins de traverses. Autrice, scénariste et journaliste, passionnée par l’histoire et les récits de mémoire, elle signe des romans documents et romans graphiques où se croisent passés présents et sujets d’actualité. Elle est l’autrice entre autres de Jacques l’enfant caché (Presses de la cité), Le Rêveur des Halles (Calmann-Lévy), Elle a fait un bébé toute seule (Marabulles) et La Tête dans les nuages (Delcourt-Soleil).

Maïa Brami est écrivaine et journaliste. Elle dirige des ateliers d’écriture, notamment au Musée d’art et d’histoire du judaïsme et à la BPI. Sa langue est son champ d’exploration, qu’elle fait résonner avec les autres arts. Elle ne se limite à aucun genre littéraire et à aucun public. Lauréate de plusieurs prix littéraires, elle a publié une trentaine de livres. Elle écrit aussi pour la scène théâtrale et musicale.

Derniers ouvrages parus : Prenez le temps de lire les étoiles (Arléa, 2023), L’Herbier secret des écrivains (éditions Magellan & Co, 2024, Prix Emile Gallé Jeunesse 2025), Sacrées Grand-mères ! (Saltimbanque, 2025)

Par Yves-Alexandre Julien – Journaliste Culture.

Un jour, nous vivrons ensemble, le premier roman de Maxime Schenkel, publié par les éditions Une autre voix, surprend, émeut et interroge. Par son titre d’abord, promesse d’un avenir pacifié dans une région fracturée par des décennies de conflits. Par son auteur ensuite, trentenaire autodidacte, ancien footballeur devenu écrivain par idéal. Par sa matière enfin, brûlante entre toutes : l’histoire d’une famille palestinienne sur trois générations, confrontée à l’exil, à la guerre et à la persistance de l’espoir. Ce récit romanesque, à la fois pudique et engagé, évite les pièges de la simplification idéologique pour offrir une fresque sensible, inspirée d’une vérité historique souvent occultée.

Le sens du projet de Schenkel : restituer une humanité à ceux qu’on déshumanise, relier l’histoire et l’avenir, et croire — encore — qu’il n’est pas trop tard pour vivre ensemble.

Trois générations palestiniennes à la lumière de l’Histoire et du fracas de l’actualité

Il faut du courage, aujourd’hui, pour écrire un roman sur la Palestine. Non un pamphlet, non un tract, mais un roman au sens le plus fort du terme : un récit d’hommes et de femmes, d’amour et d’exil, de chair et de mémoire. C’est ce que parvient à faire Maxime Schenkel, jeune auteur de 32 ans passé par les terrains de football avant ceux de la littérature, dans Un jour nous vivrons ensemble, premier roman publié chez Une autre Voix, maison résolument hors des sentiers battus. En trois générations — Hassan, Amine, Ali — l’auteur retrace, à hauteur d’homme, le long désastre d’un peuple jeté hors de l’Histoire, et pourtant toujours debout, comme ce jeune garçon renversé mais triomphant sur la couverture.

De Tantura à Gaza, la tragédie continue

À l’origine, il y a un village : Tantura village côtier au sud de Haïfa, sur la côte méditerranéenne, où les jours paisibles de la Palestine mandataire sont balayés par la Nakba. Nous sommes le 23 mai 1948, lendemain de noces entre Hassan jeune Palestinien de 21 ans et Fatima qu’il épouse à la veille d’une tragédie : l’irruption de la Haganah, milice juive devenue l’embryon de Tsahal, qui massacre les villageois dans une opération de “nettoyage” restée taboue pendant des décennies. La mer est calme, les visages sont radieux, mais déjà, au large, gronde la Haganah, future armée israélienne nourrie aux idéaux du sabre et du droit divin. Le massacre est un fait historique longtemps nié, aujourd’hui partiellement reconnu. Hassan, épargné par miracle, fuit avec sa jeune épouse vers la France, terre d’exil qui devient terre d’accueil. Il y ouvre une épicerie en Normandie. Mais son cœur reste là-bas, entre les citronniers de Tantura et les plages de son enfance…

Maxime Schenkel exhume ici un épisode longtemps refoulé, documenté par l’historien Teddy Katz et reconnu depuis par certains témoins israéliens. Cette mémoire de sang hante le roman et lui donne sa profondeur tragique. “La vérité ne change pas selon nos capacités à l’accepter”, écrivait Aldous Huxley : c’est précisément ce que rappelle Schenkel, en convoquant la douleur fondatrice de la Nakba.

Des exils et des silences.

Réfugiés en France grâce à l’aide d’un ami français, Hassan et Fatima s’installent en Normandie. Ils y reconstruisent leur vie, sans jamais oublier leur terre perdue. La mort de Fatima précipitera la révélation du passé à leur fils Amine, élevé comme un petit Français. C’est lui qui, adulte, retourne “au pays” pour comprendre, pour revendiquer une appartenance, pour aimer aussi — Lina, Palestinienne de Naplouse, avec qui il aura un enfant, Ali. Le silence des pères, les non-dits familiaux, la transmission brisée : tels sont les fils souterrains du récit. Comme le note l’écrivain Édouard Glissant, “l’identité n’est pas une essence, c’est une relation”. Schenkel le montre avec subtilité, dans les heurts et les liens tissés entre générations et territoires.

Un roman-miroir du conflit d’aujourd’hui

Ce qui frappe, c’est combien ce roman résonne avec les images qui, depuis le 7 octobre, saturent nos écrans : attentats, bombardements, enfants mutilés, maisons rasées. L’histoire d’Amine, fils d’Hassan, revenu étudier à Naplouse dans les années 1980, rejoint celle des activistes d’hier et des journalistes d’aujourd’hui. Fondateur d’un journal clandestin, il résiste, comme tant d’autres, à la colonisation rampante de la Cisjordanie. Sa femme Lina le quitte par peur, son fils Ali est envoyé en France, nouvelle boucle de l’exil. Mais Ali, à son tour, repart : c’est une génération qui ne renonce pas, même blessée, même amputée. À Gaza, ville martyre de cette année 2023, il cherche sa mère disparue, rencontre la guerre et la lumière, tombe amoureux d’une Israélienne. C’est cette tension inextricable entre l’histoire et le présent, entre le feu et l’amour, que Maxime Schenkel saisit avec une justesse inattendue.

Une écriture sans prétention au cœur pur

La langue de Maxime Schenkel est simple, parfois maladroite, mais toujours habitée. Elle a cette sincérité brute des premiers livres, où chaque mot porte une part de vérité personnelle. Certains tics de style trahissent une formation autodidacte, mais n’enlèvent rien à l’intensité du propos. Ce qui compte ici, c’est le souffle, l’élan moral, la volonté de dire l’indicible. À la manière d’Albert Camus dans L’Homme révolté, Schenkel oppose à l’injustice non pas la vengeance, mais la dignité : “Résister, c’est participer à la reconstruction d’une humanité plus juste et plus tolérante.” Ce refus du cynisme traverse le livre comme un fil rouge. Maxime Schenkel écrit sans afféterie, parfois avec naïveté, souvent avec sincérité. L’idéalisme affleure à chaque page mais c’est justement cette innocence, proche du Tintin humaniste, qui fait vibrer le livre. Il y a du Si tous les gars du monde… comme l’écrivait Paul Fort dans cette fresque où les peuples, à défaut de s’unir, s’étreignent un instant avant de sombrer à nouveau dans l’histoire sanglante. On pourrait reprocher à l’auteur quelques facilités comme une simplification des rapports religieux mais on sent un écrivain qui cherche, qui creuse, qui s’indigne.

Un engagement sans dogme

Schenkel se défend d’une posture partisane. Loin de la rhétorique indigéniste ou des raccourcis de certains partis, il choisit la voie difficile du romanesque pour faire entendre la voix palestinienne. Sans nier les souffrances du peuple juif ni légitimer la violence terroriste, il s’interroge : que reste-t-il d’un peuple qu’on refuse d’accueillir, même dans les pays frères ? Il pointe aussi le cynisme des grandes puissances, le rôle ambigu des États arabes, la résignation des consciences occidentales. “C’est un livre de paix”, affirme-t-il. “Un cri lancé dans le vacarme des armes, pour rappeler que raconter peut encore sauver.” À l’heure où les bombardements ravagent Gaza, où le dialogue semble impossible, ce roman apporte une voix différente, sans posture, sans leçon, mais avec une espérance ardente.

Une mémoire contre l’effacement

Ce roman n’est pas neutre, et il ne le prétend pas. Il rappelle que la Nakba est pour les Palestiniens ce que la Shoah fut pour les Juifs : une déchirure fondatrice, une blessure intransmissible. Et de même que l’État d’Israël s’est bâti sur le traumatisme, les groupes armés palestiniens — OLP, Fatah, Hamas — sont nés d’un refus de disparaître. Que Schenkel évite de citer ces noms dans son roman n’est pas une faiblesse, mais un choix : il préfère la lignée à la faction, la filiation au drapeau. Il raconte les hommes, pas les doctrines. Les femmes surtout, magnifiques : Fatima, Lina, Sara, figures de résistance et d’amour, mères courage dans une guerre d’hommes.

Un espoir fragile, mais tenace

Dans une actualité où le débat sur le conflit israélo-palestinien est souvent manichéen, hystérisé, voire censuré, Un jour nous vivrons ensemble arrive à point nommé. Ce n’est pas un traité de géopolitique, c’est une main tendue. Dans un monde où l’on dresse des murs, Maxime Schenkel esquisse un pont. Modeste, incertain, vulnérable — mais un pont tout de même. Un pont entre les pères et les fils, entre les juifs et les arabes, entre le passé et demain. Un roman comme une pierre blanche dans la nuit.

Rendre justice par la fiction

Un jour, nous vivrons ensemble n’est pas un roman parfait, mais il est nécessaire. Il a la clarté des débuts, la sincérité des âmes justes. Il dit les douleurs enfouies, les ruptures intimes, les conflits hérités, et surtout l’envie de vivre, malgré tout. L’image de couverture, celle d’un adolescent palestinien bondissant entre deux rochers, résume le livre : l’équilibre instable d’une jeunesse qui refuse de tomber, même au bord du gouffre. C’est là tout le sens du projet de Schenkel : restituer une humanité à ceux qu’on déshumanise, relier l’histoire et l’avenir, et croire — encore — qu’il n’est pas trop tard pour vivre ensemble.