Aujourd’hui, j’ai assisté au colloque de l’IFRAD sur Alzheimer à la Maison de la Chimie, avec Christine Orban comme intervenante : un mal passionnant et si terriblement humain. Voici mon interview d’elle pour Le Magazine des Livres de mai 2011.

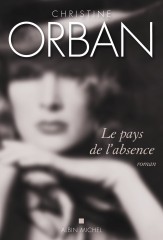

Christine Orban,

Une écriture percutante qui s’élève à partir des vides :

ceux de l’absence, du silence et de l’attente

Propos recueillis par Guilaine Depis

Françoise Giroud lui avait dit « Vous êtes belle et vous allez en souffrir ». Aujourd’hui, avec dix-neuf livres publiés, son étiquette de « jolie fille » – avec toutes les restrictions que cela suppose – est définitivement tombée, même si sa beauté continue de déboussoler. L’œuvre est là et nous touche au vif. La magnifique sensibilité, si profonde, venant de très loin, de l’intérieur – son monde à elle – de l’écrivain nous irradie. Sans doute parce que Christine Orban sait capter comme personne ce qu’il y a d’universel dans ses émotions et son vécu, également parce qu’elle a un sacré style. Dans son nouveau roman, Le pays de l’absence (Albin Michel, 2011), elle évoque avec une bouleversante lucidité baignée de tendresse l’Alzheimer dont souffre sa mère. Oublis, mensonges, mauvaise foi, monologue obsessionnel, diminution physique sont les symptômes de ce mal du siècle. L’auteur les dépeint avec justesse et humour, sans aucun pathos, ce qui donne une force singulière à cette éternelle histoire du temps ravageur qui passe et dévore… Au-delà du plaisir brut que procure sa lecture, d’édifiantes leçons sont à retenir de cet ouvrage nécessaire pour apprendre à vivre auprès des anciens affectés par la maladie d’Alzheimer. Rencontre à l’image de Christine Orban, douce et intense, au bar de l’Hôtel Lutetia.

Le pays de l’absence est classé dans la catégorie « roman ». Acceptez-vous le terme d’autofiction ? Selon la définition de Serge Doubrovsky, qui a baptisé ce genre en 1977, ce serait une « fiction, d’événements et de faits strictement réels » qui permettrait d’avancer dans la voie d’une quête identitaire…

C’est un « roman », j’interprète la réalité, je ne la photocopie pas. Il y a forcément un espace de liberté, l’imagination s’y engouffre et déforme la réalité. Puis, il s’agit de « ma vérité », pas forcément de « la vérité » et encore moins de celle de ma mère. Le mot roman est un gage de liberté.

Vous confiez ne pas avoir connu l’insouciance et la légèreté de l’enfance. Cherchez-vous au moyen de l’écriture, qui offre une totale liberté, à reconquérir cette part d’enfance qui vous a échappé ?

L’enfance est une chose, l’écriture en est une autre. L’écriture répare plus qu’elle ne compense. Mes sujets de prédilection sont l’absence, le silence, l’attente. Est-ce parce que je n’ai pas été une enfant insouciante ? Rien n’est moins sûr. Il s’agit de sujets hautement romanesques puisque le silence comme l’absence laissent libre cours à l’interprétation. Ils sont passionnants et dangereux pour cela. Le désir déforme la réalité et il est possible de voir ou d’entendre ce qui n’est pas…

Est-ce que l’écriture est un plaisir ?

C’est une nécessité que j’assouvis, elle s’apparente donc à quelque chose d’agréable. L’écriture est une façon de vivre, un mode de vie. Un univers choisi mais tout aussi aventureux. Je vis un pied dans le réel, un pied dans l’imaginaire. J’ai besoin de l’imagination pour accepter la réalité.

Votre œuvre est à la fois dense, riche et variée. Opérez-vous une quelconque hiérarchie entre un roman en apparence aussi léger que Fringues et un récit aussi personnel et poignant que L’âme-sœur ?

Il s’agit des mêmes mondes, notre vie intérieure est inséparable de notre vie extérieure. Être et paraître, affronter les autres, l’image que l’on donne, qui peut être en décalage avec ce que l’on est. J’ai écrit Fringues après L’âme sœur : les fringues m’ont aidée à masquer le chagrin de la disparition de ma petite sœur face à mes enfants, la couleur m’a aidée à brouiller les pistes alors qu’à l’intérieur j’étais détruite… Fringues est un titre provocateur pour un roman qui n’avait rien de léger.

Pensez-vous avoir mis autant de vous, davantage d’ailleurs ou moins dans vos personnages portant un prénom différent du vôtre, comme Joanna Hifferman, Idylle, Indiana ou Maria-Lila que dans les héroïnes de Deux fois par semaine et du Pays de l’absence, romans dans lesquels vous brouillez moins les pistes ?

Ce sont des manières différentes d’aborder les personnages. Je ne suis pas tous mes personnages, mais je les habite tous plus ou moins en écrivant. C’est intéressant de se demander qu’est ce qui se passe dans la tête d’une femme (Joanna, le modèle de l’origine du monde) qui pose nue en sachant qu’elle sera cadrée au niveau de la poitrine et à la moitié des cuisses…

Aspirez-vous à écrire comme Stendhal pour un public de « happy few » ou toucher au plus grand nombre ? Vous vendez quand même énormément…

J’écris parce que je n’ai pas le choix, le besoin d’écrire s’impose à moi. Si mes livres plaisent tant mieux. Si j’en juge les lettres que je reçois, les personnes que je rencontre lors des signatures, je peux dire que j’ai la chance d’avoir un public de qualité.

« Le corps est terrifiant, il meurt. Les mots ne meurent jamais » écrivait Virginia Woolf. Est-ce pour triompher de la Mort que l’on écrit ?

Il y a plus dans mon écriture la recherche d’une vie meilleure, un apprentissage qui passe par la compréhension ; j’aime que mes lectures m’apprennent à vivre, je tâche d’en faire autant avec mes romans. Mais la conscience de la mort est nécessaire pour atteindre une certaine sagesse. Romain Gary disait qu’être mère est un métier mal payé et que le plus beau cadeau que l’on puisse faire à une maman c’est de lui écrire un livre. Dans Le pays de l’absence, je décris une belle femme, une femme qui a eu du succès avec les hommes. Je rends hommage, je ressuscite, je combats l’oubli. L’âme sœur, Deux fois par semaine sont deux livres qui me tiennent à cœur, écrire sur ceux que l’on a aimés et qui ne sont plus c’est leur redonner vie d’une certaine façon…

François Nourissier vous avait conseillé notamment de « sabrer votre texte » Est-ce grâce à ce conseil, mis en application, que Le pays de l’absence, d’une écriture si délicate se lit dans une linéarité aussi aisée pour le lecteur ? L’épuration et la suggestion rendent-elles plus juste la description de la réalité ?

Je commence un livre quand j’ai trouvé les premières notes – la musique en quelque sorte – la mélodie s’installe dans les premières phrases. C’est la musique des mots qui m’emporte plus loin. Le Pays de l’absence réclamait des phrases courtes ; les phrases se sont enchaînées ainsi, sur ce tempo… Je n’ai pas oublié les conseils de Nourissier, un livre c’est une ligne droite, j’enlève tout ce qui dépasse, qui m’éloigne de là où je veux arriver…

Vous parliez de « présence vide et envahissante » pour désigner votre mère malade. Est-ce que la culpabilité est le moteur de la création ?

J’ai été une enfant coupable, élevée par une mère qui disait « c’est de ta faute ». Je me suis fatalement sentie responsable de tout, des chagrins de ma mère, aussi. Difficile de se convaincre du contraire. Combattre le sentiment de culpabilité et les empêchements de vivre que je m’imposais par solidarité a été le combat de ma vie.

Comment conciliez-vous vos deux parents d’esprit – Virginia Woolf et Sigmund Freud ? La démarche de la création et celle de la psychanalyse peuvent-elles cohabiter ? Ne vivez vous pas comme Virginia Woolf dans l’angoisse de guérir de votre mélancolie commune à toutes les âmes sensibles ? Celle-ci pouvant être appréhendée comme une source d’inspiration pour l’écriture…

Non, j’ai été analysée. Virginia Woolf ne l’a pas été ; elle a toujours refusé à cause des craintes que vous décrivez. L’analyse n’a pas tari mon écriture, au contraire. Virginia Woolf se trompait, mais on était au début de la psychanalyse, je comprends sa frayeur. Le malheur ne sert à rien. L’inspiration n’a pas besoin de souffrance.

Avec Alzheimer, le second grand thème de votre livre c’est la relation mère-fille. J’ai pensé à Mauvaise fille, le roman de Justine Lévy. Sa maman était aussi très fantasque, immature, délicieusement folle. Aime t-on davantage ce genre de mère insolite dont il faut conquérir, éperdue, l’amour ?

Peut-être, oui. Il y a une passion, comme une passion amoureuse avec un homme qu’on n’arrive pas à conquérir. C’est possible et ce n’est pas rassurant : je rêvais d’une mère solide, qui m’écoutait, qui m’aidait. Mais on met du temps à cesser de revendiquer sa part, sa part d’enfance, sa part d’insouciance. L’apaisement vient avec le renoncement.

Le jour où on devient mère à son tour ?

Pas vraiment. J’ai mis longtemps à accepter d’être mère, j’avais l’impression que je ne saurais pas ; je me disais « je n’ai pas été une enfant, je ne saurais être mère ». Puis, je ne me sentais pas assez finie pour donner la vie. Je me suis élevée contre, j’ai élevé en faisant le contraire de ma mère avec moi…

Cocteau encourageait Diaguilev « Ce que l’on te reproche, cultive le c’est toi ». Cioran disait aussi que plus un artiste est grand, plus ses obsessions restent les mêmes. Quelles pourraient être les vôtres ? Cézanne et ses pommes, Emmanuel Bove et ses faux amis, Wagner et sa violence du sublime… Qu’est-ce qui pourrait résumer votre oeuvre ?

Les thèmes de l’absence, du silence, de l’attente reviennent très souvent dans mon travail. J’ai voulu combler les vides. J’ai essayé de comprendre ce qui se passait entre les êtres humains. Par exemple, grâce à L’attente, j’ai compris que ce n’était pas l’objet qui créait le désir mais le désir qui inventait l’objet. Arriver à ce genre d’observation peut guérir du désir d’attendre.

Flaubert affirmait qu’en art il n’y avait pas de bons ou mauvais sujets. Le style est-il pour vous aussi primordial ?

Evidemment. Si quelqu’un vous raconte l’histoire de Madame Bovary, vous direz que cela n’a pas d’intérêt. Tout est dans le style, la manière de raconter les choses. Le style est plus important que le sujet.

De Virginia Woolf vous aimez autant le journal que le roman ?

Virginia Woolf est une immense romancière. Je suis sensible à son écriture, à sa personne, au Bloomsbury, à cette Angleterre du début du siècle et à cette année 1927 alors qu’elle écrit Orlando, le roman le plus libre de l’histoire, elle transforme un amour – Vita – en sujet de roman, puis un homme en femme de manière magistrale et fantasque. Elle m’accompagne…

Le pays de l’absence de Christine Orban (Albin Michel, 2011)