télécharger le PDF avec les liens ICI

télécharger le PDF avec les liens ICI

Guilaine Depis, attachée de presse (Balustrade)

Rampe de lancement ! Appuyez-vous sur la balustrade !

De son balcon, ce retraité a photographié la vie confinée dans un Paris désert

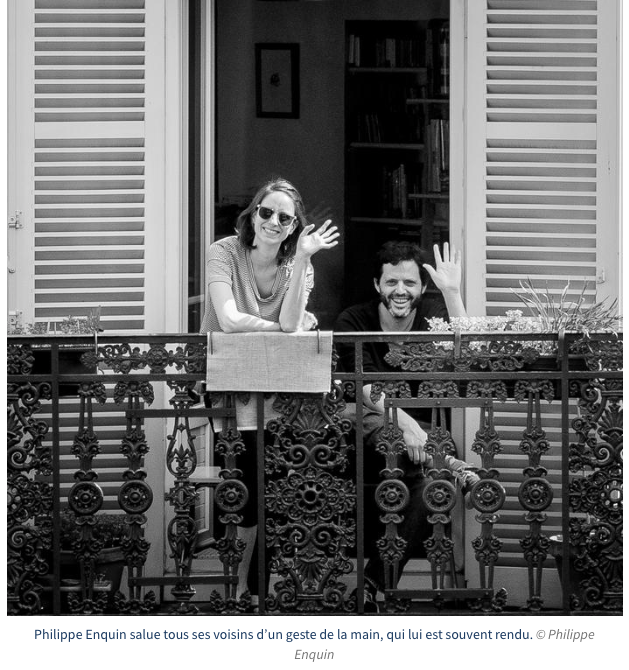

De son balcon, ce retraité a photographié la vie confinée dans un Paris désertTout au long du printemps, Philippe Enquin avait voulu raconter ces jours hors du temps. Promeneurs, voisins, sans-abri… nul passant n’a échappé à son regard d’artiste.

À la faveur des beaux jours, les Parisiens se ruent aux balcons mendier leur part du printemps qui éclôt au-dehors : comme eux, Philippe Enquin ouvre grand ses portes-fenêtres, et pour tromper l’ennui, saisi par le sentiment qu’il se passe là quelque d’inédit, dégaine son appareil photo pour mitrailler quelques tranches de vie au hasard des boulevards assoupis. Un an plus tard, il présente le fruit de ces shootings improvisés, qui après avoir alimenté son blog sont désormais réunis dans un recueil autoédité* tout à la fois sensible et brouillon, amateur sans doute – mais irrésistiblement touchant.

Alors que nous devisons face à lui du mélange d’émotions et de souvenirs que fait naître l’évocation de ces jours à nul autre pareils, Philippe Enquin trépigne : il nous prend enfin le livre des mains et en tourne lui-même les pages. Chaque image a son histoire. « J’ai d’abord pris en photo ce qui venait, sans projet précis, poussé par les conditions particulières du moment : un temps magnifique, un grand silence, et comme une forme de gravité qui pesait dans tous les esprits. Puis il y a eu cette dame… » Cette dame c’est elle, qui s’avance à pas de loup vers un clochard endormi, et sur la pointe des pieds se penche à son chevet pour déposer près de lui quelques bouteilles d’eau et un paquet de biscuits – puis s’en va comme elle venue, secrètement. « C’était une scène de générosité gratuite, sans face-à-face. Contrairement à la plupart des dons auxquels on assiste, cette dame a fait en sorte que la personne ne se rende compte de rien et ne puisse donc pas la remercier. À ce moment, j’ai compris que depuis mon balcon, il fallait que je raconte des choses. » Cette photo-là bouleverse Philippe Enquin et donne un sens nouveau à ses indiscrétions : désormais, il souhaite narrer les chroniques de cette vie suspendue qui rompt toutes les accoutumances et donne une saveur nouvelle aux allées et venues du quotidien.

Les sans-abri justement, on ne voit d’abord qu’eux : que ne donneraient-ils pas pour être confinés comme tout le monde ! Mais pour ces oubliés de la quarantaine et de l’attestation dérogatoire, la rue, géante et vide, demeure le seul refuge. La désertion des trottoirs les rend seulement un peu moins anonymes que d’ordinaire. « Je ne prends jamais en photo la misère humaine, mais cette fois c’était différent : je suis allé à leur rencontre et je me suis même lié avec certains d’entre eux, alors il fallait que je témoigne en leur nom » explique Philippe Enquin, qui consacre au milieu de son livre un portrait à « Jojo le clown », un drôle d’homme qui a eu mille vies. Né dans une roulotte, abandonné dans un cirque par sa gitane de mère, Jojo a appris à jongler puis… à faire le pain. Mais quand il divorce de la boulangère, il se retrouve à la rue et vit sur un carton pendant vingt ans. « Jojo est un type sensationnel, je le revois souvent ; il m’a aussi présenté son ami, Bébert… » Il parle d’eux avec une tendresse infinie : voisins, promeneurs, personnes de la rue, pas un qu’il n’ait photographié sans du même coup l’apprivoiser. « C’est le paradoxe du confinement : nous étions seuls et enfermés, et pourtant jamais nous ne nous sommes sentis si proches les uns des autres » se prend-il à philosopher.

Et si le destin ne fait pas naître assez vite des amitiés nouvelles, Philippe Enquin n’hésite pas à lui forcer un peu la main. Sans quitter son balcon, le voilà qui arbore son numéro de téléphone sur un immense écriteau brandi à l’intention des occupants des fenêtres d’en face. Les voisins comprennent vite : bientôt il reçoit une pluie de messages et d’appels. Il peut désormais mettre des noms sur les visages de ceux qu’il salue toujours, de loin, par un geste de la main avant de leur tirer le portrait.

Nous lui demandons prudemment s’il a pu lui arriver de se sentir seul, parfois. Il se vexe un peu, raconte ses mille-et-une occupations du confinement : les cours qu’il suit sur le Talmud, les longues visioconférences avec sa famille éparpillée entre la France et l’Argentine… Nous ne pouvons réprimer une réaction surprise : voilà un papy bien à l’aise avec la technologie ! Cette fois, il s’agace pour de bon : « J’ai horreur que l’on dise que je suis un papy ! Cela limite terriblement la personnalité des personnes de mon âge. Bien sûr que je consacre du temps à mes enfants et mes petits-enfants, mais je fais bien d’autres choses, entre mes activités de photographe, mes études, l’écriture de mes livres, les amis que je vais voir… Il y a une citation de Sénèque que j’ai un peu transformée pour en faire ma devise : on n’est vieux que lorsque l’on a remplacé ses projets par de la nostalgie. Et moi, j’ai encore plein de projets. » Dont acte. La discussion reprend.

Sous ses fenêtres se pressent encore les travailleurs de la rue, éboueurs, policiers, ambulanciers… qui poursuivent presque comme si de rien n’était leur manège quotidien. Mais dans leur dos cette fois se glissent des centaines de regards : l’indifférence a fait place à la curiosité. Philippe Enquin ne perd pas une miette de leurs faits et gestes, et leur adresse à travers la lucarne de l’objectif un hommage discret.

Sous son regard amusé passeront encore tant et tant de silhouettes, furtivement. En ces temps-là, le gouvernement explique encore que les masques sont inutiles pour la population : une aubaine, puisque les visages découverts imprimés sur la pellicule du photographe sont autant de témoins souriants de la légèreté des premiers jours de confinement. Comme un long rêve éveillé. Point d’orgue de cette drôle de guerre (sanitaire), les festivités rituelles de vingt heures : « c’était comme un moment de communion, une explosion de joie, on n’applaudissait pas seulement les soignants mais on voulait aussi se dire les uns aux autres qu’on restait ensemble dans l’épreuve. Je n’avais jamais ressenti un tel sentiment de communauté. »

Alors que le pays est de nouveau en sursis et que les restrictions sanitaires se suivent et se ressemblent, on referme cet album avec l’impression fugace d’avoir retrouvé quelque chose de l’ivresse des premiers jours. Philippe Enquin s’est refusé à faire un second livre en novembre : le confinement cette fois n’avait plus la même saveur. Mais il a su rendre à sa mesure un peu de l’indicible frénésie de ce printemps hors du temps, où chaque sortie était une échappée, comme un petit instant d’éternité. Une revanche sur le sort, comme sans doute se l’imaginent ces deux amoureux qu’avec lui nous regardons d’en haut s’embrasser à la dérobée, pensant naïvement que dans une rue vide, personne n’y prêterait attention… D’une page à l’autre, chaque photo dit un peu plus cette soif de vivre, qui rarement plus que cette année ne nous aura étreints.

*D’autres photos ainsi que l’album de Philippe Enquin sont à retrouver sur son blog personnel .

Par Virginie Jannière –

Par Virginie Jannière – Mis à jour le Publié le

Le 17 mars 2020, la France entre dans le confinement afin de ralentir la circulation du Covid-19 au sein de la population, et désengorger les services d’urgences et de réanimation. Depuis, entre virus, chiffres alarmants et réchauffement climatique, l’anxiété et le pessimisme ne cessent de gagner du terrain. Pourtant, quelques-uns ont foi en l’humanité et dans le futur. Sélection de trois livres qui croient en un monde plus beau.

«Ses photos ne sont pas dans l’air du temps, elles sont dans le souffle de l’instant, quand la vie ne se résigne pas à baisser les bras, quand l’humour devient un acte de courage (…) quand le regard bienveillant devient la plus belle arme pour résister à la morosité», peut-on lire dans le préambule signé François Morel. Depuis son balcon du boulevard Voltaire, Philippe Enquin, «apprenti» photographe de 85 ans, a immortalisé quelques scènes de rue ou «de fenêtres» pendant le premier confinement. Financé par Crowdfunding, ce beau livre de 140 photos rassemble moments drôles ou emplis de grâce de ces quelques semaines uniques qui constituèrent le premier confinement. Au-delà des angoisses des chiffres donnés par les médias, ces clichés révèlent un concentré d’humanité très touchant.

De mon balcon, chroniques d’un confinement parisien, Philippe Enquin, 26 €.

Franck Archimbaud par Franck Nicolle

A l’âge de 5 ans, en réponse à ses parents qui ont eu la terrifiante idée de vouloir lui apprendre à nager – une expérience plus proche de la noyade que de l’apprentissage, Jami décide de ne plus leur adresser la parole. Non seulement il va se murer dans le silence, mais il va étendre son mutisme à toute personne croisée. Des représailles à la hauteur de sa colère intérieure. De toute façon, la parole est un pont lancé vers les autres et ce pont, notre petit bonhomme n’a pas franchement envie de l’emprunter. Leur monde ne l’intéresse pas. Il préfère de loin son monde intérieur, son imaginaire, les vacances dans l’île dont il s’imagine être le roi.

A l’âge de 5 ans, en réponse à ses parents qui ont eu la terrifiante idée de vouloir lui apprendre à nager – une expérience plus proche de la noyade que de l’apprentissage, Jami décide de ne plus leur adresser la parole. Non seulement il va se murer dans le silence, mais il va étendre son mutisme à toute personne croisée. Des représailles à la hauteur de sa colère intérieure. De toute façon, la parole est un pont lancé vers les autres et ce pont, notre petit bonhomme n’a pas franchement envie de l’emprunter. Leur monde ne l’intéresse pas. Il préfère de loin son monde intérieur, son imaginaire, les vacances dans l’île dont il s’imagine être le roi.

Il observe le monde en se gardant bien d’y entrer.

Par un sens aiguisé de l’observation, il pénètre les âmes des personnes croisées, devine ce qui se cache sous le vernis de leur apparence. Puis il se réfugie dans sa chambre et enregistre sur des bandes magnétiques ses douleurs, ses pensées, ses envies, ses joies. Le dessin, puis la sculpture, deviennent peu à peu la voie de sa voix. Le rapprochent doucement du rivage des autres.

Mais il réalise qu’il doit emprunter un autre chemin, s’il ne veut pas continuer à vivre à côté des autres mais doit vivre avec eux.

Des rencontres salvatrices

C’est un roman très tendre que nous offre Emmanuel de Landtscheer, avec Le petit roi. Ce petit garçon issu d’une famille dans laquelle les cris et les coups sont une discipline olympique, va se faire du monde des adultes une image peu attirante. heureusement, des inconnus croisés sur son chemin vont être pour lui des rencontres salvatrices. Ils vont lui montrer, lui prouver, qu’on ne peut pas vivre seul, coupé des autres. On a besoin de se sentir appartenir à un tout, d’être en lien avec les autres. Renaissance à la parole, renaissance tout court pour ce tendre Jamy que l’on a envie de serrer dans ses bras.

Le petit roi, Emmanuel de Landtsheer – éditions Saint-Honoré, 2020 – 154 pages –

Ségolène Alunni © Radio France – Christophe Abramowitz

Ségolène Alunni © Radio France – Christophe Abramowitz

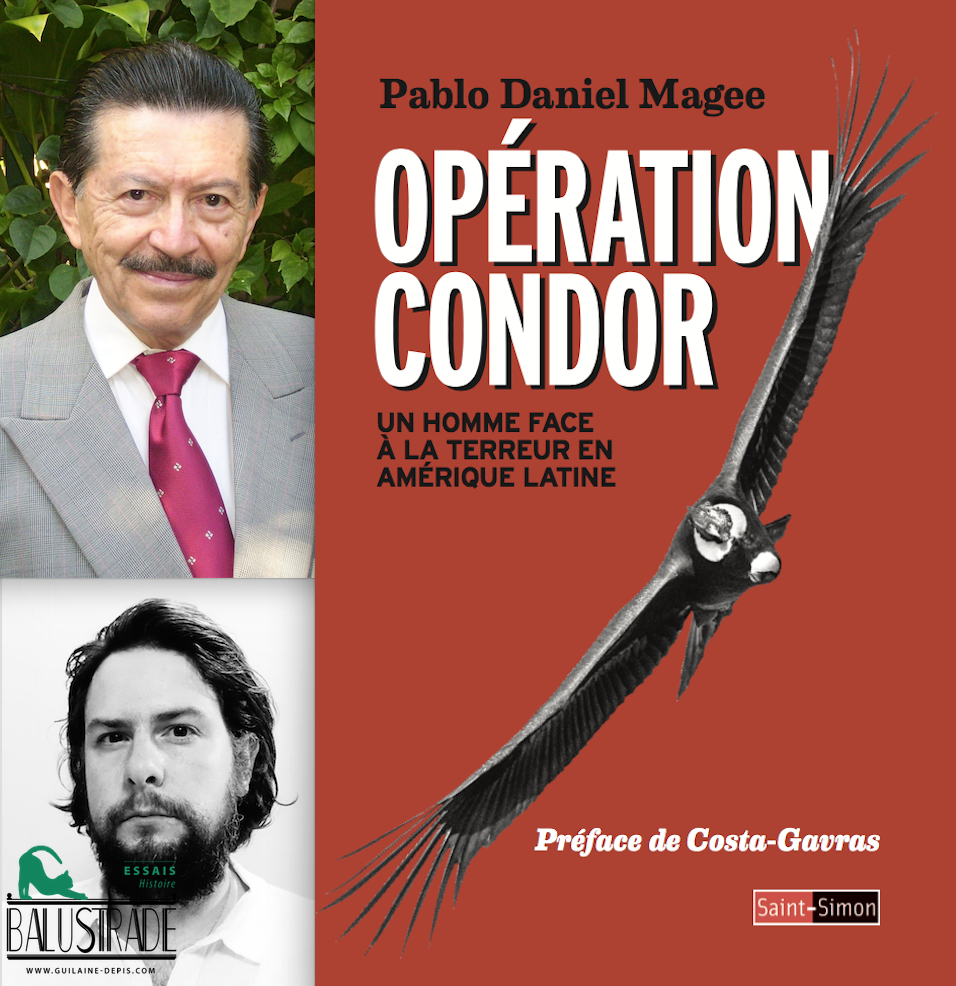

Opération Condor, Un homme face à la terreur en Amérique latine, Pablo Daniel Magee (par Jean-Jacques Bretou)

Opération Condor, Un homme face à la terreur en Amérique latine, Pablo Daniel Magee (par Jean-Jacques Bretou)  Opération Condor, Un homme face à la terreur en Amérique latine, Pablo Daniel Magee, Éditions Saint-Simon, octobre 2020, 377 pages, 22 €

Opération Condor, Un homme face à la terreur en Amérique latine, Pablo Daniel Magee, Éditions Saint-Simon, octobre 2020, 377 pages, 22 €

AUTEUR RAPHAËLLE MURIGNIEUX – TEMPS DE LECTURE 1 MIN – DATE DE PUBLICATION 08/03/2021 0 commentaires

Devenu photographe il y a quelques années, Philippe Enquin a commencé à immortaliser le quotidien du confinement en avril. Quelque 3000 clichés pour une chronique d’un événement hors norme, où les gestes du quotidien se mêlent aux élans d’entraide et de solidarité. Il édite aujourd’hui un beau livre composé d’une sélection de 140 photos.

De son balcon au deuxième donnant sur le boulevard Voltaire, Philippe Enquin voit tout. Un Paris vide, limpide.

Mais aussi les voisins aux fenêtres, un pas de danse esquissé au soleil, un baiser volé, une sortie à vélo pour profiter de son heure quotidienne de liberté, des mains anonymes qui applaudissent les soignants et tous les héros de ce premier confinement, les sans domicile fixe, seuls Parisiens à ne pouvoir se confiner, les bénévoles des Restos du cœur et tous ceux qui ont assuré des services essentiels au printemps derniers.

La vie sous pandémie, captée avec bienveillance et poésie, qu’il partage d’abord sur son site. Une parenthèse lumineuse malgré les circonstances, des circonstances qui « peuvent aussi susciter une autre façon de regarder, de témoigner, de réfléchir et permettre de concevoir une source inédite d’inspiration et de création », souligne le peintre Alain Kleinmann dans la préface de l’ouvrage.

Car aujourd’hui, Philippe Enquin publie un livre de photos, De mon balcon. Un bel ouvrage, un témoignage en images à retrouver sur le site internet de l’artiste.

Masculin a aimé Philippe Enquin

Le 17 mars 2021 marque le “premier anniversaire” du confinement total prononcé pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Pendant six semaines, la France a ainsi vécu au ralenti, les villes ont été désertées… C’est cette période pas comme les autres que le photographe Philippe Enquin a choisi d’immortaliser dans son livre intitulé De Mon Balcon.

Le premier samedi du mois est un jour très attendu par certains hommes… notamment ceux abonnés à une célèbre chaîne cryptée. Sur Masculin.com, on vous propose un rendez-vous mensuel d’un autre type, à la même date : le livre du mois. Beau livre de photographies, roman, BD : il devrait y en avoir pour tous les goûts !

Il n’y a pas d’âge pour se découvrir de nouveaux talents ou débuter une nouvelle carrière. C’est le cas de Philippe Enquin, né à Buenos Aires, en Argentine, en 1935, mais dont la première expo photo remonte à… 2018 !

Installé en France en 1962 avec son épouse Gladys Aslan, il a effectué toute sa carrière professionnelle en tant que consultant en stratégie et management. Rien à voir avec la photo, donc.

Mais après le décès de sa femme, Philippe Enquin s’est penché un peu plus sur son histoire personnelle et a voulu explorer d’autres horizons. Lui le grand voyageur a “pris conscience” de son appartenance au peuple juif et de ce passé où des migrants nés en Russie sont partis s’installer en Argentine avant de débarquer en France. Ainsi a-t-il publié son premier livre “Mots croisés, trois générations de Juifs argentins” en 2014.

C’est finalement en 2018 que la photographie devient son activité principale. A 83 ans et grâce à ses nombreux voyages, il livre des portraits touchants, que les Parisiens peuvent découvrir dans différentes galeries. Malheureusement, en 2020, la tendance est au “voyage immobile”. Pas de quoi décourager Philippe Enquin pour autant, qui se mue alors en “chroniqueur photographe” et nous raconte le confinement parisien directement depuis son balcon.

Pour cet ouvrage atypique imaginé pendant une période tout aussi insolite, Philippe Enquin a eu recours au financement participatif. L’histoire de “De Mon Balcon” débute donc sur KissKissBankBank, où 73 contributeurs permettent de récolter un peu plus de 3000 euros et lancer l’impression du livre.

Depuis le balcon de son appartement situé Boulevard Voltaire, le photographe jouissait d’une position privilégiée pour raconter son confinement : “J’ai pris conscience de la chance unique que j’avais de pouvoir observer de mon balcon du deuxième étage des scènes reflétant toute la palette des émotions, des scènes pleines d’humanité.“

Ce sont ces scènes que l’on retrouve dans le livre, avec un préambule de François Morel : 140 photos en noir et blanc où l’on (re)découvre un Paris sans voitures et avec très peu de passants. Mais ces piétons (et quelques cyclistes) témoignent du caractère exceptionnel de cette période que nous venons de traverser (sans en être complètement sortis).

Des amoureux qui s’embrassent sur un passage piéton, des gens masqués dont on essaie de deviner le sourire, des gens qui applaudissent les soignants à leur fenêtre à 20 heures… mais aussi des SDF confinés sur les trottoirs. Philippe Enquin a pris 3000 photos pendant ces 2 mois, il en a conservé 140. Le résultat est beau et émouvant et nous permet de jeter un oeil dans le rétro avec une certaine nostalgie. A défaut de regretter le confinement, on aurait presque envie de le regarder avec une nouvelle tendresse et davantage d’optimisme. C’est déjà un bon début !

Chez Masculin.com depuis 2009, j’ai commencé par vous parler d’automobile et de culture (cinéma, musique, jeux vidéo…). Aujourd’hui, je vous parle aussi de mode et de high-tech… et de plein d’autres choses !