Six auteurs de Balustrade au Salon du Livre de Monaco 2023,

Six auteurs de Balustrade au Salon du Livre de Monaco 2023,

et 4 débats animés par Guilaine Depis

Guilaine Depis, attachée de presse (Balustrade)

Rampe de lancement ! Appuyez-vous sur la balustrade !

Six auteurs de Balustrade au Salon du Livre de Monaco 2023,

Six auteurs de Balustrade au Salon du Livre de Monaco 2023,

et 4 débats animés par Guilaine Depis

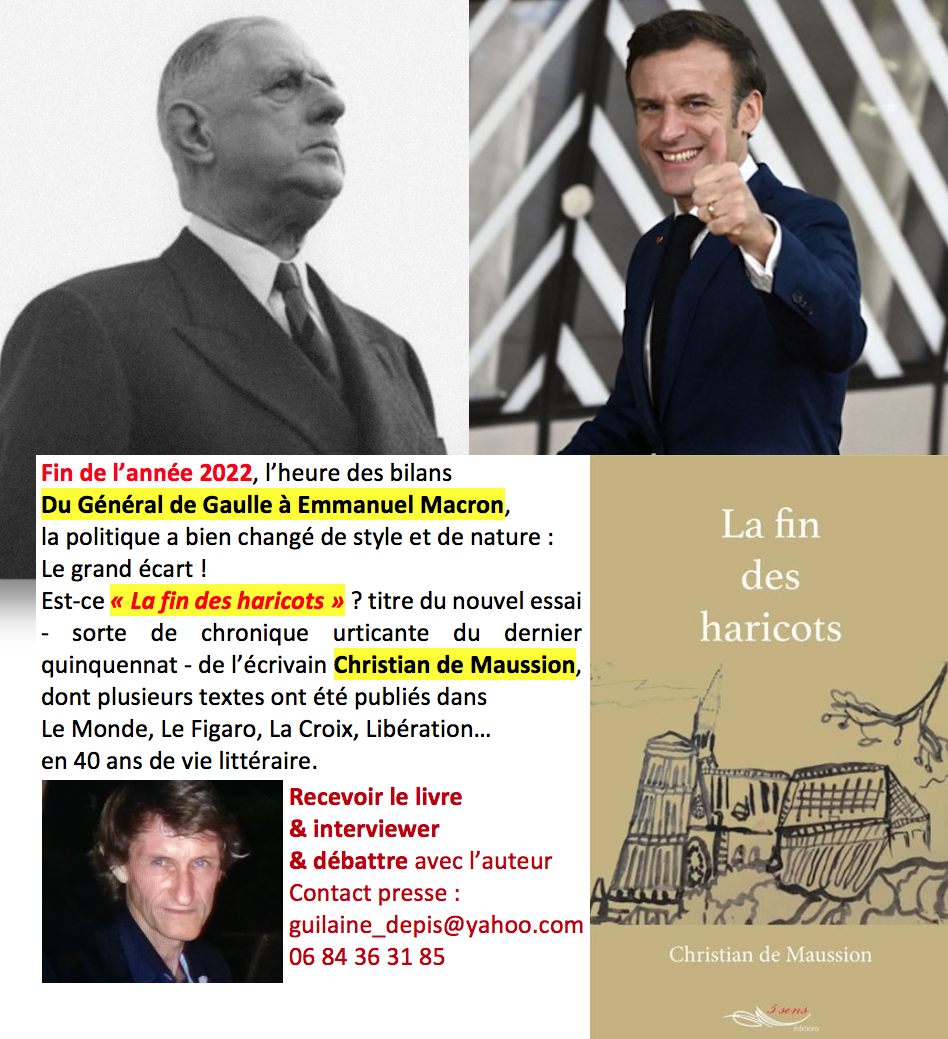

La fin des haricots, de Christian de Maussion, est un pamphlet retraçant presque comme une histoire drôle, le premier quinquennat de Macron. Presque, puisqu’au travers des bons mots et des saillies drolatiques de l’auteur, est exposé le grand déclassement de notre pays, l’abaissement de notre nation comme le constate avec désolation Christian de Maussion. Le récit est burlesque, on se replonge dans ce passé proche et on n’y croit pas ! On a avalé tellement de bêtises. On revit les gilets jaunes, la pandémie du Covid 19, l’incendie de Notre-Dame, le début de la guerre en Ukraine et à chaque fois, nous nous remémorons ce président qui ne se démonte jamais, ce Macron qui fait la leçon à longueur d’allocutions, qui manifeste sa volonté de « Jouir du pouvoir sans entrave. »

La fin des haricots, de Christian de Maussion, est un pamphlet retraçant presque comme une histoire drôle, le premier quinquennat de Macron. Presque, puisqu’au travers des bons mots et des saillies drolatiques de l’auteur, est exposé le grand déclassement de notre pays, l’abaissement de notre nation comme le constate avec désolation Christian de Maussion. Le récit est burlesque, on se replonge dans ce passé proche et on n’y croit pas ! On a avalé tellement de bêtises. On revit les gilets jaunes, la pandémie du Covid 19, l’incendie de Notre-Dame, le début de la guerre en Ukraine et à chaque fois, nous nous remémorons ce président qui ne se démonte jamais, ce Macron qui fait la leçon à longueur d’allocutions, qui manifeste sa volonté de « Jouir du pouvoir sans entrave. »

Au revoir d’abord toute l’arrogance du stagiaire devenu Jupiter, qui « dispose désormais de la légitimité à tapoter la joue de ses aînés. » L’épisode des gilets jaunes occupe une bonne place dans ce livre, symbole d’une France réelle qui ne se reconnait plus dans ce président qui ne parle pas son langage et réduit le pays à la start-up nation. Et Christian de Maussion nous fait revivre l’épisode grotesque de Jupiter retranché dans son bunker. La giletjaunisation des manifestations anti-retraite nous fera peut-être vivre un Bis repetita. Il est vrai que l’histoire ne se répète qu’en farce selon Marx, mais quand la farce est première, on peut facilement entrer dans une perpétuelle farce, un monde du recyclage. Car ce qui est caractéristique à travers ce récit, c’est l’art de la comédie de Macron. Macron copie et recopie sans cesse, « Emmanuel excelle dans l’art d’imiter. » Il imite ses prédécesseurs, tantôt Mitterrand pour son machiavélisme, souvent Sarko pour son volontarisme affiché, et Giscard dans sa conceptualisation du progressisme marchant. Il recycle sous forme de wording quelques lectures. Macron est donc le symbole du monde du recyclage, et j’ose me poser la question en refermant le pamphlet : serait-il la première intelligence artificielle à exercer le pouvoir ? Macron, le premier ChatGPT vivant ?

Au travers de La fin des haricots, nous revivons également la crise Covid et sa gestion à la petite semaine. Et nous goûtons la synthèse de Maussion : « La peur a dicté sa loi, provoqué les erreurs et déboires du pouvoir. (…) L’impéritie d’Etat s’est camouflée derrière une politique de terreur généralisée. »

Nous lisons donc ce livre et sommes réconfortés, notre intelligence a été rétablie. Maussion utilise la langue, la littérature et l’esprit pour démasquer le comédien de l’Elysée. Contrairement à Macron, il ne recycle pas pour faire la leçon, mais écrit en héritier, dans l’esprit français, refusant d’être dupe. Nous sommes consternés qu’après tant d’inconséquence, d’arrogance et de mépris, nous ayons reconduit Macron sur le même siège. Les bras nous tombent de voir qu’aucune leçon ne sera tirée et que la France prolongera sa chute. Le plus étonnant arrive à la fin du livre quand nous apprenons que l’auteur a lui-même voté Macron, simplement parce qu’il préfère ne pas avoir Marine Le Pen, comme les réfractaires majoritaires qu’il pointait du doigt plus haut dans son livre. Il dit qu’il n’a pas eu le choix, qu’il a voté Macron, le pistolet sur la tempe… Etrange aveu qui laisse perplexe, plein de questions et de colère. Gageons qu’il ne l’a pas fait dans l’unique optique de nous livrer un tome deux tout aussi truculent.

La fin des haricots, Christian de Maussion, Les 5 sens éditions, 114 pages, 12 €

« La fin des haricots » de Christian de Maussion dans Service littéraire

L’hommage de Christian de Maussion à Philippe Tesson dans Service littéraire

« Le quinquennat de Macron ? Un fiasco national ! »

« Le quinquennat de Macron ? Un fiasco national ! »Entretien avec Christian de Maussion

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le second quinquennat de Macron n’a pas commencé sous les meilleurs auspices, d’autant que l’abstention fut importante, et sa campagne introuvable. Mais l’on doit aussi rajouter que le premier s’est assez mal terminé. Pour l’écrivain et intellectuel Christian de Maussion, ce premier quinquennat fut un fiasco national, ce qu’il dénonce et décrit dans un nouveau livre La fin des haricots (5 sens éditions, 2022). Je l’ai rencontré dans un restaurant du VIème arrondissement de Paris.

Marc Alpozzo : Cher Christian de Maussion, vous êtes l’auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier, intitulé La fin des haricots (5 sens éditions, 2022) qui est un pamphlet, excellent par ailleurs. Il est une critique caustique et juste de l’ère Macron. Vous le sous-titrez : « Chronique d’un fiasco national, 2017-2022 ». Pourquoi ce livre ? Pourquoi maintenant ? Croyez-vous vraiment que le premier quinquennat de Macron fut un fiasco ? Pourquoi ?

Christian de Maussion : L’ouvrage est un collage de petits textes rédigés à la diable, puis repris, repolis, une juxtaposition au fil du temps, le journal occasionnel de mes humeurs au regard du spectacle politique, certes indigent, mais toujours distrayant. Macron joue le jeu. Il jouit du pouvoir. Il théâtralise l’Elysée. L’ouvrage s’est achevé, faute de volonté. J’avais le sentiment d’avoir épuisé le sujet, d’avoir suffisamment consacré de mon temps à l’histrion. Autrement dit, j’ai exprimé une colère, manifesté une indignation, jeté un cri, au besoin pratiqué l’ironie. On attribue souvent à Boris Vian une phrase qui appartient à Chris Marker, le poète cinéaste : « L’humour est la politesse du désespoir ». Cette politesse du désespoir, je l’ai nommée avec mes mots : « La fin des haricots. » L’ouvrage fait écho à l’écriture d’un essai littéraire sur la poésie du pouvoir : C’est encore loin de Gaulle ?[1]. Avec Macron, De Gaulle est désormais très loin, inaccessible, au-delà même de l’horizon. Macron s’est débarrassé du grand Charles, d’« Amédée », comme dans la pièce éponyme d’Eugène Ionesco. Il gît, introuvable, dans le placard de Benalla. L’attentat, cette fois, à la différence de celui du Petit-Clamart, n’a pas été raté. De Gaulle est mort, surtué comme le fut Mesrine par la police, de dizaines de balles en plein cœur. Le quinquennat est un fiasco car rien de grand n’y fut accompli, ni même envisagé. Le grand chagrin gaullien, c’est la perte de l’indépendance nationale. L’épisode du virus de Chine a révélé la subordination du pays vécue comme l’humiliation d’une nation. Nous sommes à la remorque d’une Europe de rivaux, d’un monde hostile, par définition. À cela s’ajoute un péché contre l’esprit : la division du peuple. Macron n’est pas machiavélique, il est diabolique. Il fait le Malin, attise les méchants instincts. Il fracture, excite les querelles, scinde le corps social comme seule une âme satanique sait faire. Le « Qu’ils viennent me chercher ! » s’apparente aux tentations de Jésus au désert de l’Évangile de Matthieu. Le Macron tentateur provoque ainsi le peuple des gueux.

M. A. : Vous commencez votre livre par cette phrase : « Macron séduit les patrons, un peu moins les corons ». Diriez-vous comme les Pinçon-Charlot, que Macron est le président des ultra-riches[2] ?

C. M. : Macron soliloque en son palais. Il est le président de lui-même. C’est pourquoi le peuple se sent à l’étroit dans le nombril du monarque. Le quinquennat se calque sur une politique du selfie généralisé.

Macron s’entiche des ultra-riches. Il est leur potiche. Il leur appartient. Ils ont payé l’accès à l’Elysée. Reconnaissance du centre, reconnaissance du ventre. Mais son affection à leur endroit n’est pas illimitée. Il n’adore qu’un seul dieu, à qui mieux mieux : « Bibi », comme il dit.

M. A. : Hormis Pompidou, que vous qualifiez de dernier lettré, aucun des autres présidents ne trouvent grâce à vos yeux, notamment Macron, que vous rangez dans le « quarteron des ambitieux félons ». Qu’est-ce que vous voulez dire par-là ?

C. M. : Je ne sais plus trop pourquoi j’ai usé de cette expression. « Quarteron » ressortit de l’idiome gaullien. Il renvoie aux généraux dissidents de l’époque algérienne. Sans doute ai-je voulu fourrer Macron dans le même fourgon que Giscard, Sarkozy, Hollande. C’est un quatuor de profond désespoir. Les trois petits présidents quinquennaux rivalisent de pugnacité au trophée de la médiocrité. Je suis injuste d’associer Giscard. Mais il annonce Macron par le mépris, le modernisme de pacotille, l’hypertrophie d’un ego qui mène rigoureusement au même fiasco. La félonie est leur marque de fabrique. Au sens où leur politique de renoncement à la grandeur et à l’indépendance les associe au déclin de nos contrées, à la trahison d’une nation.

M. A. : Je crois personnellement que Macron n’est pas un libéral, il s’occupe de tout, il signe des chèques à tout va, il mène une politique d’État-providence, en distribuant de l’argent magique. À l’inverse, vous écrivez que Macron est un « libéral de gauche, enraciné dans une politique de droite ». Comment pouvez-vous justifier cette idée. Je crois plus, pour reprendre vos propres mots, que Macron représente une gauche caviar et « humanitaire qui ennoblit la droite épicière ».

C. M. : À vrai dire, Macron est creux. C’est un ectoplasme idéologique. Il règne sans conviction. Il n’a de respect que pour ses intérêts. « Il est enraciné dans une politique de droite ». Car la sociologie électorale est provisoirement à droite. Les bataillons de la droite épicière sont venus conforter le socle de la gauche originelle. Il est libéral. C’est sa nature. « Comme on parle du nez » disait André Gide de la belle âme de Jean Guéhenno. A cause de son pedigree, de ses gènes affairistes. Mais dans le même temps, il nationalise les salaires du pays, déglingue les comptes, improvise un communisme qui coûte un pognon de dingues. Il est de gauche parce que c’est une étiquette gratifiante qui honore le bourgeois d’élite, qui labellise son bon cœur. Chic type !

Oui. Macron est « Le Candidat » de Flaubert. Il est le Rousselin d’une pièce oubliée :

« – Pourquoi toujours ce besoin d’être emporte-pièce, exagéré ? Est-ce qu’il n’y a pas de tous les partis quelque chose à prendre ?

– Sans doute, leurs voix. » (Acte II, scène XI)

Plus loin :

« – Il est absurde d’avoir des opinions arrêtées d’avance. » (Acte IV, scène II)

Bref, « candidus » veut dire blanc en latin. Le candidat est la somme de toutes les couleurs, y compris politiques.

M. A. : Lors de l’époque des gilets jaunes, la macronie a été violente avec ces Français issus de la classe moyenne, qui manifestaient, je crois légitimement, pour vivre dignement. Pourtant, « Casta-nerfs », je reprends votre jeu de mots, Macron, avec la complicité d’une partie de la police, ont réprimé durement le mouvement des gilets jaunes. Vous parlez, vous, en revanche, d’« extrêmes jaunes », il est vrai que le mouvement a été protéiforme, et il y a eu certainement une partie de séditieux. Pourtant Macron a, à la fois reculé devant le mouvement, et gardé le cap, jusqu’au Covid qui a été l’arrêt de mort des gilets jaunes. Croyez-vous qu’ils ont été jusqu’au bout des « comédiens du réel », comme vous les nommez, et ne pensez-vous pas que Macron s’est montré cynique et froid dans cette triste période ?

C. M. : Macron a eu chaud. Il a eu peur. Les gilets jaunes, c’est une révolte à l’état pur. Le peuple est en rogne. C’est une jacquerie sécrétée par la Macronie, une émeute des gens d’ici qui dit, qui crie : ça suffit. La révolte terrorise l’auteur de Révolution. L’assaut des ronds-points réveille le réel, cogne contre les mots du virtuel. La révolte procède du spontanéisme, dopé par l’instantanéité des réseaux numériques. Elle s’affranchit des maîtres, des syndicats, des partis, des institutions, des grandeurs d’établissement. Elle est anarchique, an-énarchique. Une vraie gueuserie. La précarité et la pauvreté déterminent un élan, une solidarité, une humanité, un besoin de visibilité. Les gueux sont bien « les comédiens du réel ». Ils incarnent, ils sont la chair de leur terre. Or Macron ne saisit que pouic. Il joue un autre théâtre. Il est corseté dans son habit de petit marquis. Il baigne dans le monde virtuel de la note administrative. Les vilains échappent à son radar. Et quand il les voit de près, il prend peur, il s’enfuit, il rentre au palais. Macron et les gilets jaunes, ce sont deux étrangetés qui peinent à s’apprivoiser. Les deux corps sont chimiquement distincts. C’est la signature de la fracture. Mélenchon va épauler Macron. Il politise les manifs, dénature le message de la rue. Le réel est aboli, réécrit en virtuel, représenté en blabla du grand débat.

M. A. : Vous abordez également la période du Covid, dénonçant le Macron « va-t-en guerre » ridicule. Que retenez-vous de cette expérience inique ?

C. M. : De la guerre du virus, je retiens le triomphe des menteries de tout acabit. Le sens philosophique du mot « vérité » a été distordu, voire trahi. Les joviaux praticiens d’une discipline, la médecine, se sont arrogés le monopole de la science. Ils ont maquillé leurs opinions et préjugés sous le masque d’une hypothétique recherche fondamentale qu’au reste ils peinaient à maîtriser. Sous diverses appellations – fèques niouzzes, blasphèmes, contre-vérités, ignorances –, le mensonge a régné en souverain, a obscurci la saisie de l’événement.

À la tyrannie du mensonge corporatiste, l’Etat électoraliste s’est rangé, s’est conformé. Je retiens aussi le burlesque des temps, le comique de situation. La péripétie des masques fut un grand moment de rire, de fou rire « hénaurme », de délire absolu. Je retiens encore, le silence de la cité : Paris, ville morte. Je me souviens de la brave Mauricette, première piquée, comme d’une saynète de cinéma muet, à la Max Sennett. J’éprouve un certain ressentiment à l’évocation des longues semaines de confinement. J’ai l’impression que la population a vieilli d’un coup, prématurément, que les corps et les têtes se sont usés, se sont doublement altérés. Un peuple entier s’est abîmé dans un encabanement généralisé. « Encabanement » est un mot que j’emprunte à dessein à Pierre Legendre (« Jouir du pouvoir », traité de la bureaucratie patriote, Editions de Minuit, 1976).

M. A. : On disait de Chirac qu’il était un super menteur. On pourrait dire de Macron qu’il est un super tricheur. Il s’invente chef de guerre quand il n’y a pas la guerre, il s’invente gardien de la paix quand c’est la guerre, il se fait passer pour un homme de gauche quand il mène une politique de droite, et inversement. Pensez-vous que le « en même temps » de Macron n’a pas ruiné les relations de confiance entre le pouvoir et le peuple ?

C. M. : La fadaise du « en même temps » est une escroquerie intellectuelle. Dans mon livre, je souligne qu’il fait fi de la logique de non-contradiction, de la logique du tiers exclu, héritée d’Aristote. La prétendue invention de Macron jette la confusion. Il l’érige en principe de gouvernement. Le peuple se défie, se détache d’un pouvoir obscur, indéchiffrable, sans clarté ni vision. Tout se passe comme si l’abstention du peuple était le but inavoué du prince. Une abstention qu’il souhaiterait muer en passivité. Car le peuple, à la manière du Bartleby de Melville, « préfère ne pas ». Il renonce aux urnes. Il s’est lassé d’être traité d’illettré, d’être convaincu d’indignité sous prétexte de « populisme ». A écouter les discours majoritaires, le peuple idiot ne mériterait pas l’intelligence, la légitime excellence de ses élites, confrontées à « la difficile complexité ». Au demeurant, l’extase technocratique de l’usine à gaz comme traitement systématique d’un dossier (retraites, sa meilleure illustration) se conjugue à merveille avec un pareil brouillard conceptuel.

Christian de Maussion, La fin des haricots, Paris, 5 sens Éditions, 2022.

1] Christian de Maussion, C’est encore loin De Gaulle ?, Paris, Éditions du Bon Albert, 2002.

[2] Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot, Le président des ultra-riches : Chronique du mépris de classe dans la politique d’Emmanuel Macron, Paris, La Découverte, 2019.

Christian de Maussion, auteur de « La fin des haricots » fait son entrée dans Front populaire

Christian de Maussion, auteur de « La fin des haricots » fait son entrée dans Front populaire

Le Candidat

« Qu’ils viennent me chercher ! » Curieux appel qui n’a rien de gaullien. Le texte du Général était une invitation au voyage rimbaldien, bohémien : l’indépendance nationale. L’un s’adresse aux hommes libres, l’autre invective les gueux.

De Gaulle enseigne le savoir rudimentaire, testamentaire, d’un père. J’ai été élevé dans la terreur de subir. Macron détricote une passion, déboulonne une grandeur. La subordination est un horizon de haute trahison. L’addition des manquements bricole un simulacre de politique. Pas de cap, pas de parole. Pas d’industrie, pas d’énergie. Pas d’espoir, pas d’avenir.

L’épisode burlesque des introuvables masques allégorise la somme de tous les renoncements.

Une fois le livre achevé, j’ai été saisi par un vers de Pasolini qui m’a émerveillé : « La connaissance est dans la nostalgie ».

Oui, « La fin des haricots » témoignent d’un cri qui est celui de la nostalgie. Un cri de scrogneugneu. Avant, c’était mieux. Il y avait davantage de soin dans le travail ouvragé. L’éditrice du livre m’a confié que le livre « ne manquait pas d’humour ». On attribue souvent à Boris Vian une phrase qui appartient à Chris Marker, le poète cinéaste : « L’humour est la politesse du désespoir ». Cette politesse du désespoir, je l’ai baptisée, moi, avec mes propres mots paysans : « la fin des haricots ».

Il salit la mémoire du Général. Il dénature mes souvenirs de Boris Vian. Sa ressemblance de figure altère mon humeur. Car ce livre est une œuvre de colère. Durant la débâcle de 40, il est des soldats qui décidèrent d’instinct, sans réfléchir au péril, que la reculade était odieuse, qu’il fallait rompre avec la dégringolade, enrayer l’humiliation et repartir à l’assaut. Ils sont morts dans l’honneur.

Le théâtre des opérations, la réalité, le terrain comme ils disent. Le « terrain » est un lieu d’exotisme, peut-être même une utopie, une lointaine contrée inexplorée, sans doute une vue de l’esprit, située au bout du monde ministériel. Il fascine le souverain qui soliloque ses vœux du trente-et-un. L’homme fenêtre de la saint Sylvestre exprime le souhait de s’encanailler dans les bourbiers, de s’introduire « au plus près du terrain ».

A vrai dire, le terrain était demeuré une terra incognita du premier mandat. Mais depuis Mbappé au Qatar, le prince sait désormais fouler les terrains sans crier gare. Il a compris que le terrain est aux politiciens ce que l’atome est aux physiciens. Il lui appartient de s’aventurer toujours plus loin dans les mystères de la boueuse matière humaine. Il lui incombe d’aller débusquer les neutrinos du terrain, de percer le secret des portées d’engueulade.

Les ploucs et les sous ploucs, qui gîtent au diable dans des coins paumés, peuplent un terrain merdique, inflammable à la première connerie, à la première ânerie de petit marquis de l’Ena.

Ces ethnies de la périphérie se lassent des selfies des explorateurs de la préfecture. Les analphabètes photographiés par les messieurs des ministères, en service commandé de tourisme humanitaire, s’impatientent un peu. La gent illettrée des pourtours d’Elysée ne se satisfait pas des seules joggings républicains, des pieuses marches blanches du dimanche.

Le terrain, c’est comme l’atome. A vouloir le taquiner, on s’expose à des risques de fission. Quand on le casse, lui casse les pieds, l’enquiquine à l’excès, quand on roule le boulanger dans sa propre farine, il déferle en nombre dans les cités, s’éparpille dans les centres-villes comme un peuple illégal d’immigrés indésirables.

Mai 2017 : Maria est la reine du palais, la maîtresse de l’Atlas. Elle nous traite aux petits oignons, dresse une nappe devant l’horizon. La ronde Andalouse sert une soupe au poivron vert face au soleil du désert. La journée claudique. C’est la soie du soir qui se pose sur la peau.

Maria s’applique à sa besogne, chasse les miettes et les mouches, nous interroge d’un mauvais œil. La cuisinière est cachottière. Son sourcil noir délimite une frondeuse bouderie. Elle mord sa lèvre, faute d’extraire le mot qui colle à sa colère. Maria met les pieds dans le plat.

« Il n’a pas beaucoup de charisme, votre petit caudillo. Ses yeux sont trop bleus. Des pommes ici, sur les marchés, on dit qu’elles sont trop vertes. »

La soupe de Maria me rappelle celle de Nicolas de Staël, le type d’Antibes, les derniers soirs, comme une prière, un bénédicité, une fixité. Maria, sous le grand ciel de Chouiter, nous révèle un mystère, confie sa joie, fait du gazpacho le choix de notre écuelle. Maria s’est retranchée dans ses quartiers.

Elle dit ce qu’elle pense, je pense à ce qu’elle dit. Je me résume. J’ai voté Lance Armstrong, un champion cycliste à sourire métallique. M’emballe moyennement le symbole pyramidal, dans le dos du jeune homme qui pédale.

Le Candidat est un échec cuisant pour Flaubert. L’ermite de Croisset se distrait d’un gros chantier – Bouvard et Pécuchet – en s’exerçant aux tirades de comédies, en composant une sorte de poème politique. La pièce est jouée quatre soirs d’affilée sous les sifflets et quolibets. On aurait dit du Ionesco, venu trop tôt. Car, avec le bourgeois, Flaubert s’en donne à cœur joie.

Rousselin souffre d’une ambition. Il prétend à la députation. C’est un candidat d’élection. Au deuxième acte, scène XI, il se définit sous les traits d’un Macron d’aujourd’hui :

– Pourquoi toujours ce besoin d’être emporte-pièce, exagéré ? Est-ce qu’il n’y a pas dans tous les partis quelque chose de bon à prendre ?

– Sans doute, leurs voix !

Murel, son conseiller, capitaine d’industrie, opine du chef, impose sa loi. A ne se revendiquer d’aucune identité, Le Candidat de Flaubert est d’une extrême modernité. Rousselin a faim, mange à tous les râteliers. Il est aussi légitimiste que Bouvigny et libéral que Gruchet, l’un et l’autre rivaux.

L’argent de Murel finance L’Impartial, journal qui exhorte à ne pas voter mal. Murel fourgue au passage ses éléments de langage : « Il faut bien que je rebadigeonne votre patriotisme ! » (Acte deuxième, scène XII). Rousselin cause au peuple comme à des orphelins sans fifrelins : « On doit, autant que possible, démocratiser l’argent, républicaniser le numéraire » (Acte troisième, scène II). Or, du numéraire au numérique, il n’y a que quatorze décennies d’histoire, le temps de rafraîchir Rousselin, d’en extraire un Macron magicien.

Au dernier acte, Pierre, le domestique de Rousselin, se fiche comme d’une guigne de la commission de contrôle des comptes de campagne : « Rien ne coûte, vu la circonstance ! Ce soir l’élection, et la semaine prochaine, Paris ! » Rousselin est l’ange annonciateur de notre Emmanuel marcheur : « Il est absurde d’avoir des opinions arrêtées d’avance » (Acte quatrième, scène II). Candidus veut dire blanc en latin. Le candidat est la somme de toutes les couleurs, y compris politiques.

Certains de mes livres trouvent une issue littéraire dans la mémoire, des souvenirs recomposés, une vie morte reconstituée. D’autre s’imposent à moi, heurtent de plein fouet une écriture, se présentent tels quels comme des modèles à figurer.

Ce sont des croquis d’aujourd’hui, extérieurs au for intérieur. « La fin des haricots » en prolonge les traits, fait écho à l’art des portraits. Il appartient au deuxième style, rosse et féroce. Car je ne considère pas comme fortuit le mot rire dans celui d’écrire. Rire et écrire procède du même élan, du même tourment, d’un même ricanement.

Ce dixième ouvrage se situe dans le droit fil d’un premier livre consacré à de Gaulle. Il témoigne d’un retour aux sources. Il s’affiche comme la chronique urticante d’un fiasco national.

Les personnages publics dont j’évoque les agissements fugitifs, dont je mentionne les noires impérities, obéissent au monde enfantin de la bande dessinée.

A vrai dire, j’observe un théâtre, non pas absurde mais burlesque, où l’acteur au pouvoir endosse la caricature comme une deuxième nature. Je regarde comment s’agitent les chefs à savoir bref.

L’actuelle gestuelle mécanique du pouvoir, à cadence saccadée, renvoie à des saynètes d’un cinéma disparu, aux délires de Louis de Funès, Tati, Chaplin, Keaton, Sennett ou Harold Lloyd. Le genre politique selon Macron ressortit de l’art burlesque.

Pour nous les gueux, les yeux de président n’étaient jamais bleus. Naguère, les regards n’étaient pas clairs. Ils étaient noirs. De de Gaulle à Hollande, l’œil de deuil prévalait. Avec Macron, la République change de prunelle comme de chemise, ou de paradigme. Elle impose une transparence glaciaire. Elle nous fusille du regard.

Jadis Hallier taxait Giscard de « colin froid ». Or aujourd’hui le pays est gouverné par un trio de colins hyper froids : Macron, Borne, Lemaire. Manu, Lili, Nono ont les yeux trop bleus. Glagla. Froid dans le dos. Ils nous réfrigèrent pour l’hiver.

C’était hier. A la table du conseil des ministres, on dénombre quatre présidents. De Gaulle est entouré de Pompidou, Giscard, Chirac. A sa droite André Malraux, « l’ami génial ».

Dans « Lettres à Roger Nimier », Jacques Chardonne apparente une assemblée de ministres à une « espèce de jet d’eau au centre de la capitale ».

Autour de Humble 1er, la magie hydraulique des fontaines atteint son paroxysme théâtral. Les ministres d’aujourd’hui pressentent qu’ils seront un jour président. Quatre d’entre eux, peut-être. Titulaire compris. C’est le record à battre.

Sous Humble 1er, le personnel a été renouvelé en grand. Personnellement, je vois bien Christophe Béchu à l’Elysée. Et même, plus tôt que prévu. Bérangère Couillard a ses chances. Marc Fesneau peut déjouer les pronostics. A moins que Rima Abdul-Malak ne décroche elle aussi la timbale. A vrai dire, on a l’embarras du choix. Les talents sont là.

Bref, le peuple se sent à l’étroit dans le nombril du monarque.

Christian de Maussion, essayiste, auteur de « La fin des haricots » (5 Sens Editions, décembre 2022)

« La fin des haricots » est sous-titré : « Chronique d’un fiasco national : 2017/2022 »

Le panache

Le panache Comment définiriez-vous votre livre ? Pourquoi l’écrire ?

Comment définiriez-vous votre livre ? Pourquoi l’écrire ?

Le sujet, c’est l’envie d’écrire, de faire luire une phrase comme on frotterait une pièce d’argenterie. En chemin, à mesure que j’écrivais, j’ai rencontré le président Macron, les gilets jaunes, le virus de Chine, la guerre en Ukraine. Avec un crayon et du papier, j’ai illustré ce grand chemin, semé de bandits Certains de mes livres trouvent une issue littéraire dans la mémoire, des souvenirs recomposés, une vie morte reconstituée. D’autres s’imposent à moi, heurtent de plein fouet une écriture, se présentent tels quels comme des modèles à figurer. Ce sont des croquis d’aujourd’hui, extérieurs au for intérieur. « La fin des haricots » en prolonge les traits, fait écho à l’art des portraits. Il appartient au deuxième style, rosse et féroce. Car je ne considère pas comme fortuit le mot rire dans celui d’écrire. Rire et écrire procède du même élan, du même tourment, d’un même ricanement. Ce dixième ouvrage se situe dans le droit fil d’un premier livre consacré à de Gaulle. Il témoigne d’un retour aux sources. Il s’affiche comme la chronique urticante d’un fiasco national. Les personnages publics dont j’évoque les agissements fugitifs, dont je mentionne les noires impérities, obéissent au monde enfantin de la bande dessinée. A vrai dire, j’observe un théâtre, non pas absurde mais burlesque, où l’acteur au pouvoir endosse la caricature comme une deuxième nature. Je regarde comment s’agitent les chefs à savoir bref. Ce livre n’appartient à aucun genre bien défini. Un peu pamphlet, un peu essai littéraire, peut-être les deux à la fois, il dessine la tragi-comédie du pouvoir. Il s’est écrit à mon insu, tout seul, sans que je le veuille. Là, je parle du livre, comme d’un bloc unitaire. Mais la phrase, je l’ai voulue, désirée, convoitée, courtisée. Il n’y a pas d’histoire. Mais toujours une couleur, faite de consonnes et de voyelles. Et une couleur, c’est beaucoup plus important qu’une histoire. Car je crois que l’imagination la plus pure, c’est de voir de la couleur dans une phrase, dans une écriture, dans un livre. Du ressenti, du subjectif, de l’arbitraire : l’écrit le revendique ici. J’invente au besoin, j’affabule à plaisir. J’observe la gesticulation du pouvoir avec compassion, mépris et moquerie. L’actuelle gestuelle mécanique du pouvoir, à cadence saccadée, renvoie à des saynètes d’un cinéma disparu, aux délires de Louis de Funès, Tati, Chaplin, Keaton, Sennett ou Harold Lloyd. Le genre politique selon Macron ressortit de l’art burlesque.

D’une manière générale, à quel besoin profond, à quelle nécessité intérieure répond votre travail d’écrivain ?

J’écris à la recherche de quelque chose. Je suis un désir dans un désert. Je suis à la remorque de ce désir d’écrire. Alors savoir si c’est un roman, un essai, un pamphlet, à vrai dire je n’en sais rien. Je sais seulement que le désir est impérieux, qu’il exerce un empire ravageur sur mon écriture, qu’il frappe toute laborieuse volonté d’un dédaigneux coup de vieux.

Le thème de la nostalgie est très présent dans votre livre…

Une fois le livre achevé, j’ai été saisi par un vers de Pasolini qui m’a émerveillé : « La connaissance est dans la nostalgie » (Adulte ? Jamais). Oui, mes haricots témoignent d’un cri qui est celui de la nostalgie. Un cri de scrogneugneu. Avant, c’était mieux. Il y avait davantage de soin dans le travail ouvragé. L’éditrice du livre m’a confié que le livre « ne manquait pas d’humour ». On attribue souvent à Boris Vian une phrase qui appartient à Chris Marker, le poète cinéaste : « L’humour est la politesse du désespoir ». Cette politesse du désespoir, je l’ai baptisée, moi, avec mes propres mots : « la fin des haricots ».

D’un livre à l’autre, comment s’effectue la transition ? Pouvez-vous dire un mot sur le livre auquel vous travaillez aujourd’hui ?

Bref, j’ai écrit tous les jours des bouts de phrases. A force, cela a représenté une centaine de pages. C’est généralement la taille de mes livres. J’ai relu l’ensemble. Et j’avais l’impression que « ça tenait ». Je n’ai pas projeté au départ que je voulais écrire ce livre. Pour moi, c’était une récréation, un divertissement. Une manière de retarder les échéances. Avant de passer aux choses plus sérieuses, à ce livre auquel je pense un peu tous les jours, celui-là voulu et bien voulu, un livre sur l’écriture, la solitude, le style, le théâtre. J’ai le titre, un label obsessionnel, entêtant au fil du temps. Je l’appellerai « Une manière d’être seul ». Mais je ne sais pas si je suis capable de l’écrire, ce livre. Un livre dont la matière est la manière. Quand j’écris, j’ai finalement l’impression d’être à ma place. La difficulté est d’y rester.

Article sur « La fin des haricots » de Christian de Maussion

Correspondance de Christian de Maussion avec l’écrivain Luc-Olivier d’Algange

Cher Christian de Maussion, Guilaine vient de me faire parvenir votre livre » La fin des haricots ». Outre le propos, et sa justesse roborative, me revient la formule de Céline, parlant de Morand, » faire jazzer la langue française », quand bien même je pense aussi à Scarlatti, à ses virevoltes heureuses, à la venvole. Merci donc pour la musique, si nécessaire en ces temps assourdissants. Bien à vous. Luc-Olivier d’A.

Cher Luc-Olivier d’Algange, Morand, Scarlatti ! Comme vous y allez ! Votre indulgence à mon endroit est extrêmement obligeante. Elle flatte ma petite vanité d’auteur. C’est une cible que vous fléchez en plein cœur. Je vous suis très reconnaissant. À vous, bien à vous, cher Olivier d’Algange